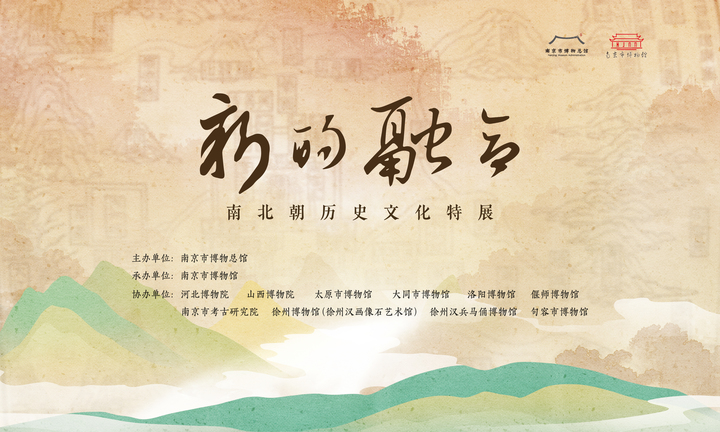

“怎么拍都好看”“绝绝子”“可谓本展当家花旦”……南京文博界新晋网红,是一只南朝玻璃碗,来自句容市博物馆,正在南京市博物馆“新的融合——南北朝历史文化特展”中展出。今天一起去了解这件文物。

来自萨珊王朝的“顶奢”

独立柜中,见到它的第一眼,就被惊艳到了,也瞬间明白,为何古人能给玻璃取出“水精”“水玉”“缪琳”“琉璃”等诸多美好名字。

南朝宋 玻璃碗 句容市博物馆藏正在南京市博物馆“新的融合——南北朝历史文化特展”中展出

这只玻璃碗为国家一级文物,1984年出土于句容市春城镇袁相村南朝墓葬。墓葬未被盗扰过,通过出土文字砖推断该墓年代大致为南朝宋元嘉十六年(439年),即辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》里“元嘉草草”的宋文帝时代。

玻璃碗束颈、球腹,碗身有蜂窝状六边形磨花纹以及显示玻璃吹制工艺的小气泡,具有典型萨珊玻璃风格。

公元3到7世纪间,伊朗高原的萨珊王朝,即波斯第二帝国,继承了两河流域和地中海东部的玻璃吹制等热加工技术,发展出切割、磨花等冷加工技术,制作出极具代表性的半球形磨花玻璃碗和乳钉装饰碗,远播各地,广受欢迎,其中包括通过丝绸之路出口中国。

萨珊玻璃器

玻璃是易碎材料,跋山涉水后能完好进入中国的百不存一。所谓物以稀为贵,在当时是身份显赫的人才能享用到的“顶级奢侈品”。 考古发现的南北朝玻璃器几乎全部出土于高等级贵族墓。成书于东魏的《洛阳伽蓝记》中也记载了河间王元琛富可敌国,任职秦州时曾派使者前往西域求名马,到达了波斯,家中就藏有玻璃器,“水晶珠、玻璃碗、赤玉卮数十枚,作工奇妙,中土所无。”

这只玻璃碗跨越万里来到南朝,又被深埋地下近1600年,令人惊叹的是,出土时完好无损,甚至没有因为泥土的侵蚀而产生灰白的风化层,同时期的类似玻璃器,大多失去了当年的光泽和丰采,无法与之媲美,可以说这是南方地区现存最精美的萨珊玻璃器。

属于拓跋家的“半个星球”

玻璃在中国出现的时间虽然没有两河流域那么早,但也算源远流长,由于材料、工艺、喜好等原因,早期本土的玻璃器虽然具有绚丽多彩、晶莹璀璨的优点,只适合加工成各种饰品、礼品、随葬品等。尤其因为中国人对玉器的极度偏爱,特别热衷于将玻璃制成玉的仿制品。

早期中国自产玻璃器

南北朝时期,虽然战争频繁、政权更迭,但统治者依然十分重视西域的经营,客观上维系了丝绸之路的安全与通畅。据《魏书·大月氏传》记载,北魏太武帝拓跋焘时,大月氏商人曾将玻璃吹制技术,传入京师平城,也就是今天的山西大同,“于是采矿山中,于京师铸之,既成,光泽乃美于西方来者”。

现场展出的来自大同市博物馆的三件北魏玻璃钵,正是此后在当地所铸,深邃、迷人、梦幻的一抹蓝,加上千年土沁后的几缕灰白,被网友形容为“拓跋家的半个星球”。

北魏 玻璃钵 大同市博物馆藏 正在南京市博物馆“新的融合——南北朝历史文化特展”中展出

向西域工匠学会玻璃吹制技术后,北魏人不仅能制作小件的玻璃饰品,还能制作模仿碗、壶等实用器的玻璃器皿,在大同北魏墓群中,就出土了不少。这些蓝色玻璃器被网友称为“北魏蓝”。

大同市博物馆里的“北魏蓝”

方寸之间,这些玻璃器折射出穿越千年的玻璃之美,也见证着东西方文明交汇的璀璨瞬间。

有兴趣的观众,快来南京市博物馆多功能展厅打卡吧!