今年7月5日至7日,习近平总书记在江苏考察并发表重要讲话,指出“中国式现代化关键在科技现代化”,要求“江苏要在科技创新上率先取得新突破”。

从“问天”、“梦天”到“天舟”、“神舟”,从“夸父”探日到“嫦娥”奔月,背后都闪耀着江苏元素的光芒。这些高科技背后有哪些“攻关密码”?我们在航天技术创新上又取得哪些突破?近日,新华日报·交汇点记者来到位于南京的中国电子科技集团公司第五十五研究所(以下简称55所)进行蹲点调研。

中国电子科技集团公司第五十五研究所外景

聚焦·课题:

如何让小芯片释放大能量?

4月16日,我国发射首颗降水测量卫星——风云三号G星中,55所研制配套了多款功率放大、驱动放大、数控衰减等微波芯片,以及高灵敏度、高可靠性的微波毫米波辐射计系列产品,广泛应用于卫星核心载荷系统以及运载火箭系统,有力保障了任务取得圆满成功。

5月30日,发射的神州十六号载人飞船任务中,55所发挥自身技术优势,研制配套的多款微波模块、二极管等产品广泛应用于飞船和运载火箭,支撑保障微波信号的收发、变换与处理,在天地间架设起一条看不见的“空间链路”,串联起天地通讯,在点火起飞及后续的交会对接、自动撤离等阶段发挥重要作用,助力神舟十六号载人飞船完成既定任务。

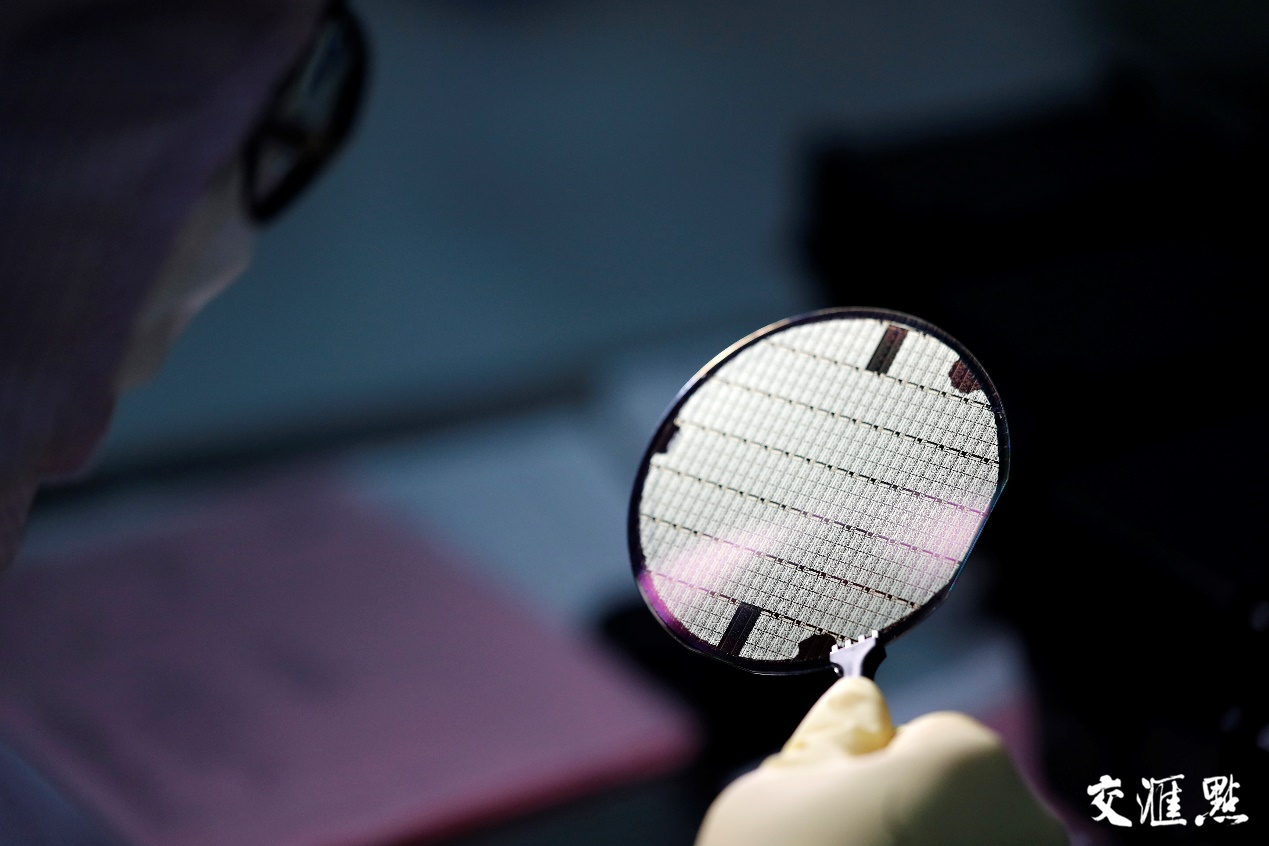

55所自主研制的航天技术芯片

“航天技术其实离我们并不遥远。比如在我们常常使用的导航系统中,就有航天技术芯片的支持。”55所主任设计师钟世昌介绍,当人们打开导航地图,输入想要去的地方,导航信号就会传输到手机里,在这一系列信号传输中,氮化镓功率放大器起到了重要的作用。“我们的氮化镓功率放大器具备环境适应性好,可靠性高等优点,不仅可以提高导航信号的强度,还能够提高导航信号的稳定性。”

钟世昌所说的“氮化镓功率放大器”,尺寸仅约6平方毫米,却是载荷系统发射电路的关键核心元器件。他解释,通俗地说,氮化镓功放芯片就像是深空信号的“放大镜”,为天地通讯搭起高速路,批量应用于问天、梦天实验舱等大国重器。“团队经过协同攻关,陆续突破了高效率、高可靠性技术难关,推动氮化镓功放芯片成功应用于空间站核心载荷。”

一片小小的芯片,在太空探测中究竟能发挥什么样的作用?55所单片电路事业部副主任张巍给记者展示了一盒芯片,单个芯片还不到小拇指指甲盖大小。他介绍,这盒芯片运用于我国的探月工程嫦娥五号探测器中,它主要负责探测信号的发射与放大,为月球探测器的精准着陆提供了全方位保障。

55所研制的探测器芯片

探索浩瀚宇宙,发展航天事业,人类航天梦在科技探索中得到声声回响。

当前,我国航天技术正在取得越来越多的重要、原创性科技成果。55所研发的各类核心芯片和关键元器件广泛应用于飞船、运载火箭等航天重器,护航载人航天任务圆满完成。在中国科协发布的2022年“科创中国”系列榜单中,55所2项技术入选“先导技术榜”。其中,“高性能氮化镓功率器件在商业航天的技术制造及应用”入选电子信息领域“先导技术榜”。该项目技术团队开发了多款高性能功率器件,产品广泛应用于北斗及商业航天领域。

形动·效应:

从穿“铁甲金盔”到不断进行“协同首创”

如何让航天组件指标性能达到稳定的目标?调研中,钟世昌回答,必须把技术握在自己手里。为此,团队进行了高难度科研攻关。“相关团队通过对多项关键装配工艺技术进行攻关,突破了高精度贴片、高一致性金丝键合、高效率自动检测等技术难题,实现了组件高效、高可靠装配,达到组件指标性能稳定的目标。”

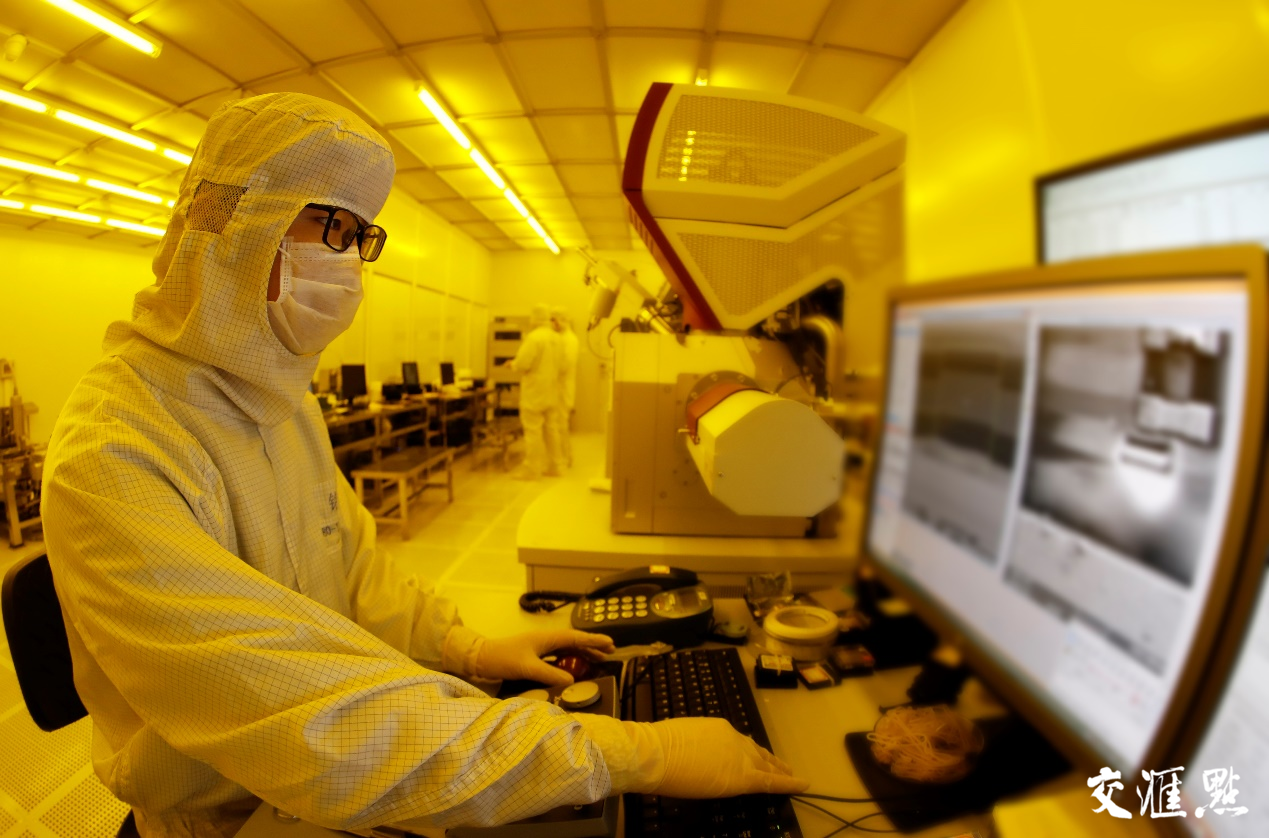

芯片生产现场

面对变幻莫测的太空环境,研发团队还创新探索路径,以便更好护航“太空快递”。张巍告诉记者,微波套片作为星间通讯系统的重要组成部分,用于实现微波信号发射、接收及波束变换等功能,有效保障了天地数据传输,“为适应复杂的宇航工作环境,研发团队攻关求索,最终提供了高可靠、低功耗、高集成度的套片。”

“给电子元器件穿上一层‘铁甲金盔’,让其‘坚不可摧’。”55所高级工程师黄照林以自主开发的宇航用管壳举例,研发团队的创新之举让其在保证正常工作的同时,具备轻量化、集成化、性能好、可靠性高、易于使用等特点,并为相关系统的小型化、集成化、高可靠性提供了重要支撑。

是否敢于首创,是航天技术工作者常常面对的问题。黄照林告诉记者,风云三号G星搭载的我国首套“空中雨量计”——星载测控雷达,可提供更精细的降水三维结构信息。为满足G星测控雷达高精度要求,55所技术团队在研制期间,通过大量的摸底验证试验,在密封腔体首次使用吸氢片,进一步降低了密封组件腔内氢含量,保证了产品性能长期稳定。

实验室里,工作人员在进行检测与调试

团队内部、团队之间协同合作,是打赢科技攻关战的必由之路。钟世昌介绍,在55所内部,各部门协同合作,单片部陆续突破了高效率、高可靠性技术难关;模电部宇航团队突破传统设计思路和方法,开辟出一条卫星组件快速研制的路径;微波功率器件部研制的固态功率器件应用于各频段功放链路,具有小型化、高性能和高可靠等特点;硅电部为多项重大航天任务配套了微波毫米波二极管系列产品,主要用于卫星载荷、空间站载荷、运载火箭等相关分系统。

调研·问计:

三招延伸航天技术产业链

我国航天事业蒸蒸日上,实现了多个领域全产业链的技术进步。55所在强国之路上,如何发展成为护航大国重器的坚实基石?调研中,该所宇航办主任杨锴道出了三点经验:

一是加强科研力量合作,强化宇航重大工程应用的协同攻关。55所瞄准氮化镓器件的高功率密度、高效率、高工作温度等独特优势和应用前景,强化应用基础研究,开展超宽带氮化镓功放、超大功率氮化镓功率器件等技术攻关,积极打造原创技术策源地。在外延材料、产品设计、工艺制造、测试及可靠性等方面,突破了一批关键核心技术,建立了成熟稳定的砷化镓氮化镓微波毫米波器件技术体系和产品体系。

二是加强航天产业链上下游合作交流,疏通堵点,打造完善自主的产业生态。建立起了以一、二、三代半导体自主发展体系,形成了从设计、工艺、到封装、测试,从材料、芯片到模块组件的较为完备的技术和产品体系。具备自主核心技术,在砷化镓、氮化镓等方向的研发与制造能力国内领先、国际先进,实现了宇航固态器件的自主可控。

三是抢抓发展机遇,快速落实产业布局。面对当今国内蓬勃发展的商业航天工程,引导航天产业链企业入驻江苏,从而起到强链补链延链作用。在新领域新技术方面敢于进行尝试,站在国家的角度去考虑问题,从实际出发去解决问题。

建言·启示:

要走求实扎实的创“芯”之路

当前,围绕护航国家重大科技工程,航天技术研发单位在推动构建高效率与高可靠的工程技术体系的同时,还要在航天系列重大发射任务中切实践行高水平科技自立自强的使命担当。

55所中国电科首席科学家陈堂胜向记者介绍,航天领域是当今世界最具挑战性和广泛带动性的高新技术领域之一,是大国角力的战略高地。“我们必须牢记‘国之大者’责任使命,聚焦国家战略需求,聚力强芯固基,发挥重点实验室创新平台作用,加大前瞻性和基础性技术研发力度,推动晶体管及异质集成、微波光子等技术研究取得新突破。”陈堂胜表示,团队瞄准打造集成电路原创技术策源地的目标,持续加快成果转化,努力提升核心芯片自主保障能力,强化国家战略科技力量,有力支撑高水平科技自立自强。

在调研中,钟世昌告诉记者,未来航天技术攻关需要持续以国家战略需求为导向,聚焦前沿技术,强化应用基础研究,开展关键核心技术攻关,保障核心产品技术自主可控,建立成熟稳定的航天产品技术体系。同时,还应瞄准未来技术发展需求,着力加强新技术、新产品研发,拓宽应用场景,满足航天技术产品自主保障需求,保障产业链供应链安全。

“核心技术‘弯道超车’是一件极其困难的事情,要走求实扎实的创新路子,从实际出发去解决问题。”张巍建议,面对不同的应用环境,需要用多次严谨的验证证明技术的可靠性。创“芯”,需创新。要勇于创新,敢于实践,交付高质量、高可靠宇航产品。同时,产业链上下游要多集智攻关,推动产品系列化、工程化、批量化发展,不断延长产业链,勇做赛道“排头兵”。