李枝芃(1632—1685),字峩士,号诗樵主人,贡生,明末清初盱眙人,在东阳云山建有别业“西园”,内置坐花堂、诗樵斋、枕石山房。著有《西园诗集》八卷,编著有《西园同调集》。

李枝芃《西园诗集》

世家望族,忠臣后裔

李枝芃年轻时就因病卧床不起,长达20余年。民国学者朱建新所著《乐府诗选》,收录李枝芃《日苦短》三叠,题下对作者介绍为“字里未详”。实际上,地方志等文献中有李枝芃的传记。《光绪盱眙县志》载“泗州籍,世居盱眙”,不准确。《西园诗集》刻本每卷首皆注明:“盱眙李枝芃峩士著。”可见,李枝芃已入籍盱眙。

东阳云山“西园”旧址

泗州李氏入籍盱眙,具体时间不可考。据盱眙马坝《李氏家谱》记载,元朝末年,长沙府茶陵州人李文随朱元璋起义有战功,洪武十三年调任泗州屯田百户,为泗州李氏先祖,传至四世祖李华,迁至盱眙东乡定居。李枝芃为泗州李氏九世,卒后葬于高桥万斛塘。李氏历经明、清,进入民国,一直为泗州地区的世家望族。特别是其六世祖李绍贤,是载入《明史》的一位名臣。他系正德十二年(1517)进士,任户部主事,因直谏劝阻武宗,被杖击毙命。明世宗即位后诏恤,建显忠祠于泗州走马街,春秋两祭。

康熙十八年十月,泗州大水,李绍贤的祠堂沉没于水中。李枝芃写了一首七律,悲怆地记录了此事,“古祠瑟瑟水流空,城阁凭看泪欲淙。事业只留青史内,衣冠不守白波中。萍浮断碣鱼游上,瓦砌颓垣浪打通。祀典纵存梁栋失,后人何地拜遗忠”。第二年,泗州城完全湮灭,泗州衙门搬到河对岸盱眙第一山办公,直到乾隆四十二年裁虹归泗,泗州迁治虹城,是为新泗州(今安徽泗县)。

李枝芃安葬地马坝镇万槲村

诗到惊人出性灵

李枝芃一生未有功名,长期患病,仅得中寿,可谓不幸。他一生住在盱眙乡下,以写诗为乐趣,结交了不少当时的贤达,最后留下八卷诗稿传世,也可谓有幸。

《西园诗集》中没有宏大的叙事之作,缺少幽燕之气、金戈铁马之声。这有两方面原因,一是李枝芃当鼎革之际还年幼,既没有对明王朝的认同概念,更没有对旧王朝的留恋情结;二是李枝芃生活的空间狭窄,乡下的生活清贫而安逸,身体原因,“双脚如负重械者,一步不可出,终年累月,伏枕支床,呻吟而已”,可能类似于现在的偏瘫,外出游历的范围不广,限制了他的诗歌题材。

人生阅历简单,使李枝芃更加专注于诗歌。他认为,诗是“文章中尤物”,“文人才士明明知受其累而终爱之不忍割”。自己“他无所用,其心惟一以诗发之。于是,看花对月有诗,较晴课雨有诗,焚香听鸟有诗,登山临水有诗,遇好天、值佳节、读异书、逢奇士,莫不有诗”。他热爱诗歌,虽然自谦说“诗不求工取自娱”,其实是苦吟的,“只字万敲非不苦,此生一癖实堪怜”。他在《喜石庄过西园》中写道,“多情花鸟皆亲旧,传世诗篇即子孙”,就是他对诗歌最鲜明的态度。

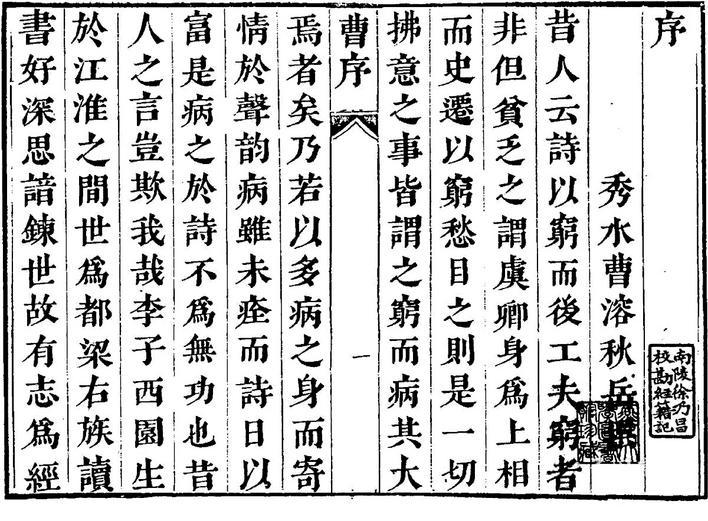

探花、礼部侍郎曹溶为《西园诗集》作序

清初诗坛,主要风格体现为王士祯的“神韵说”,追求含蓄淡远的味外之味。李枝芃的儿子李嶟瑞是“渔洋门下士”,所以在诗学观点肯定也受到当时诗风影响。但李枝芃的诗学观点,不在“神韵”,而在“性灵”,冥冥中与百年后的袁枚成为同调。他在《答李豹采中翰》诗中明确提出“论诗赏性灵”,在《山居》诗中也认为,“诗到惊人出性灵”。总体上,他的诗是清淡的,易懂的,极少典故,多是白描。曹溶在序里说,“清微古淡,欲把高岑之背,而登韦柳之堂”。虽然不乏溢美之辞,但也较为准确概括了李枝芃诗的风格特征。

因为长年生病,李枝芃对人生有着深刻的领悟。他诗心细腻,留恋光景中有着许多生动形象的刻画、直抒胸臆的喟叹,虽然不是名家名作,确实也值得一读,打动人心。如写邻人“柳线穿腮特送鱼”,非江淮农村人不能道;写景的“月色澄时疑白昼,秋光好处在黄昏”;“山因飞瀑头如白,树为怜秋叶欲红”等,都色泽干净而鲜明,如在眼前。