故宫、三星堆等博物院相继破圈成为顶流“网红”,越来越多人开始聚焦博物馆。随着国家对文化遗产保护力度的不断加大,文物考古也越来越受到全社会关注。2021年10月19日,《文物修复师国家职业技能标准》颁布,文物修复师正式作为一个职业从幕后走向台前。

“高冷”变“热门”,年轻力量不断涌入

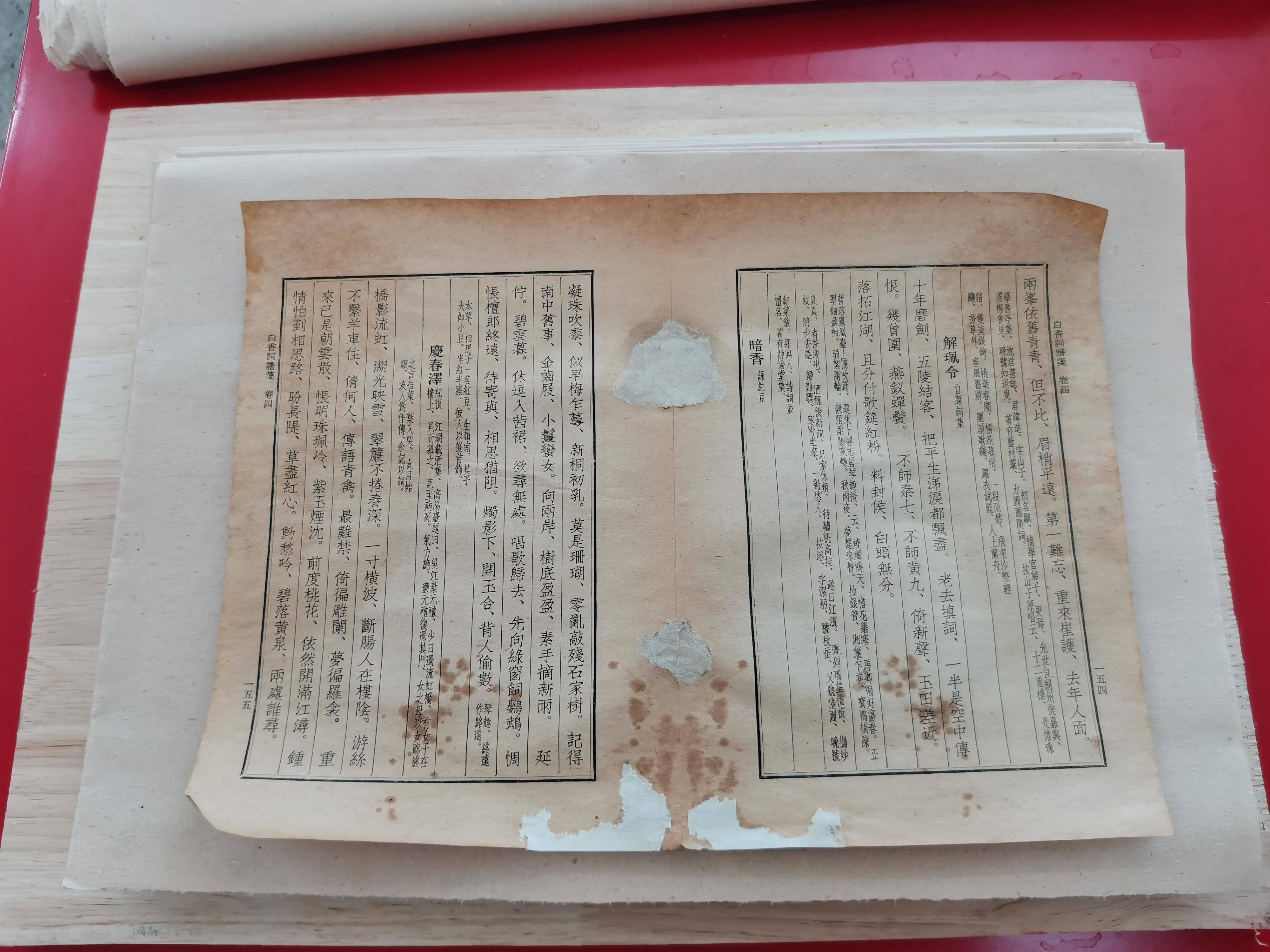

星星点点的虫蛀、泛黄残损的书页、歪七扭八的断线……在南京市莫愁中等专业学校的文物修复与保护专业教室里,学生们整天与“故纸堆”打着交道。在老师的指导下,他们打浆糊、拆书线,拿着沾水的毛笔将破损的残纸小心打湿,然后慢慢修复。时间的针脚在这里放缓了步伐。

“去年,我们班一起修复了一本破损严重的《康熙字典》,每个人修两页,修完焕然一新。”2018级学生朱茂坤说,那是他第一次修书,上了年纪的老书在他的手下“重生”,他很有成就感。

图中为朱茂坤

朱茂坤的奶奶曾经也是一位文献修复师,因此他常常和奶奶一起讨论。“和奶奶比,我用的还是她用过的古老的方法。”这让朱茂坤感受到“传承的力量”,“要说区别,我们年轻人在老技术上,加上了塑料袋、纱布这些新物件。”

在纸质文物修复课首席教师邱晓刚的课上,学生们还学到了应对脆化、酸化、虫蛀鼠咬等各种损坏的“独门秘籍”。“近几年,档案保护需求很大,所以现在的课程主要围绕民国文献、古籍修复、档案保护三个方面开展。”邱晓刚说。

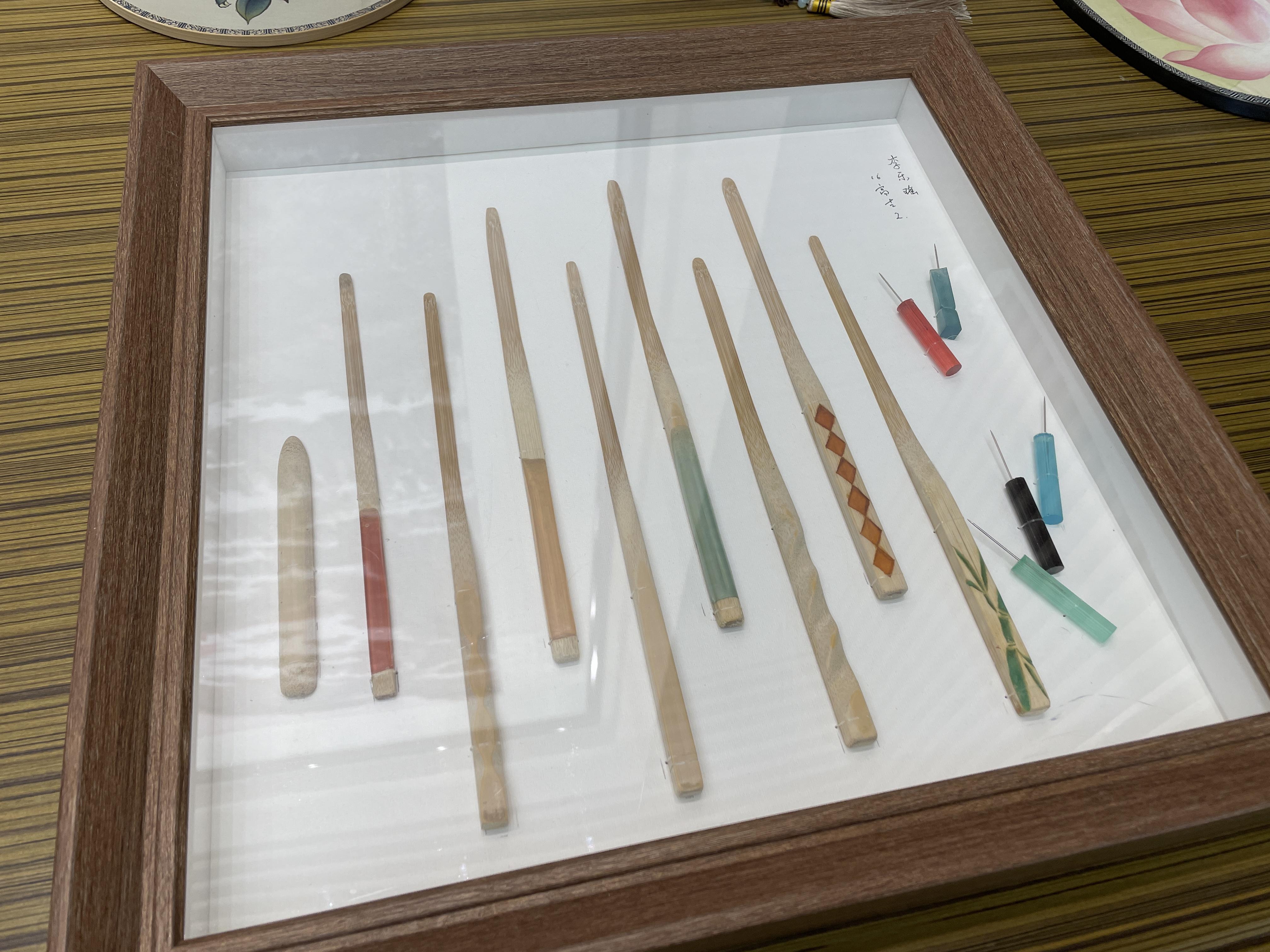

学生制作的文物修复工具

因为需要动手操作,同学们并不感觉文物修复师这份工作枯燥。2016年播出的纪录片《我在故宫修文物》将原本小众冷门的“文物修复”捧成了年轻人心生向往的时髦职业,2018级的廖曼华就是从那时“入坑”的。

廖曼华从网上淘来不少民国时期的旧书,作为修复练习用。“夜深人静的时候,一点一点修补那些虫蛀,好像在为文物重新发声一样,它们又变成了一个完整的载体。”廖曼华说,学习修复四年,最初的激情淡去,但身上的责任感却更重了。

2001年,古籍修复专业第一年开班招生22人,此后多年都是考生报考的热门专业,发展至今,一个年级已有近80人。南京市莫愁中等专业学校副校长王燕介绍,古籍修复专业现已逐步扩展为文物修复与保护专业,下设古籍修复与装帧、书画装裱与修复、陶瓷修复与制作3个专业方向。

对口就业率不到30%,修复人才仍有缺口

国家文物局曾统计,以可移动文物为例,全国文物系统3000多万件(套)馆藏文物中,半数以上存在不同程度的破损。而从事文物修复的人员约2000人左右,以每人年均修复50件计,至少需要300年。

南京博物院文保所所长张金萍介绍,文保所现有33人,分为科研和修复两大类。“修复类人员占三分之二,但再分到纸张、金属、瓷器、彩绘、石刻等门类上,人员也很紧张。”

面对行业需求,近年来,越来越多的学校相继开设文物修复专业。中国文化遗产研究院相关数据显示,全国共有58个高等院校设置了文化遗产保护类的专业,如考古学、文物与博物馆学、文物保护技术、科技考古、文化遗产管理、文物鉴定与修复等,每年毕业学生人数达4600余人,但对口就业率不超过30%,能够真正从事文物修复工作的学生少之又少。这些专业的学生毕业后又去了哪?

南京博物院

实际上,并非所有文博单位都具有文物修复资质。随着文物修复需求不断扩大,近年来,国家也鼓励文保单位向社会购买服务,但这些社会性质的文物修复公司的修复能力以及科研性仍有待考察。“目前省内有文物修复资质的公司有25家,但行业内比较认可的仅4家。”张金萍透露。

王燕介绍,受限于学历等原因,社会性质的文物修复公司成了大部分对口就业学生的去处。“我们会帮学生把关公司的经营情况,会把经营不稳定的小公司提前筛掉。但近几年来,江苏市场几近饱和,很多省外公司离家太远,学生并不愿去。”

为了打破壁垒,吸引人才,2016年南博文保所首创技能考核制度,针对编外人员进行招聘选拔,人才录取机制更灵活。南博文保所最先针对漆木器、书画、古籍部分门类采用了技能考核,首批聘用者中就有来自莫愁中专的毕业生。“这种形式能直观展现出考生们解决实际问题的能力,为我们带来技能型人才。”张金萍说道。

作为国家级重点科研平台,南博文保所更注重科研型修复工作。这要求修复工作者不仅要融合掌握物理、化学、美术等多学科,还需要具备一定的科学素养和研究意识,科研型人才也成为南博文保所培养重点。

正因如此,研究深造也成为不少学生毕业的选择。廖曼华在读二年级时就树立了目标,毕业后想进一步提升学历,去读本科院校,深入学习古汉语方面的相关知识。在她看来,本科学历是未来从事古籍修复的底气,继续进修也是对古书负责任的表现。王燕发现,越来越多的孩子选择继续学习,文物修复专业每年会有3-5名学生考研上岸。

打通发展通道,激发修复行业多元可能

《文物修复师国家职业技能标准》是我国文物行业第一个职业技能标准。“这不仅是对文物修复工作者的认可,也更是一种激励。”张金萍评价说。国家技能标准的出台,不仅为从业者打通高质量发展通道,也让社会对文物修复与保护的关注度再次提升,文物修复专业就业的可能性也越发多元。

莫愁中专展示厅内的文创产品

南京莫愁中专的古籍修复中心内除了有18名专职修复师外,还会根据工作量和复杂程度,请来行业专家指导,并吸纳年轻教师、高年级学生参与,耗时最长的一件文物修复历时一年多。截至目前,该中心已承接修复全国各地文物超过1万件,包括国家一级文物。除了文物,学校培养的修复师还能做什么,南京莫愁中专一直在多元尝试。

云锦织机

把拉丝技艺用在首饰上,把云锦纹案印在星巴克卡面上,把绒花与汉服结合放到影视剧里……中华文物博大精深,资源挖掘永无穷境,把古代文化元素应用于现实生活中,是活化文物的重要手段,混搭、破圈、跨次元成了年轻人焕活文物的首选方法。

“文物和非遗是相融相通的,我们重点在文物和非遗两个方向上发力,让它们接轨年轻人,与企业一起做尝试,在传统的基础上创新,并与新的商业模式结合。”王燕表示。

“我们行政楼的1到9楼是产教融合平台,未来学院也将引入很多非遗、文保相关企业,不仅包括非遗传承工作室,也有动漫设计、艺术设计等相关企业。”王燕介绍,学院的专业建设时间长,经验相对丰富,校企合作也比较到位。此前,南京图书馆和南京云锦研究所都与莫愁中专在产教融合方面有着深入合作,两家单位也被评为南京市校企合作优秀单位。

“未来我们想继续做好产教融合平台,打造特色文物和非遗活化生态圈,为全国非遗、文保行业输送人才。”王燕说。