交汇点讯 11月5日,作家马伯庸携新作《大医·破晓篇》(以下简称《大医》)来到南京“世界文学客厅”,与广大读者见面,并分享小说的创作动机与背后的故事。读者见面会由江苏广电荔枝读书会、中南博集天卷共同主办,奇点书集协办,南京市文学之都促进会支持。

身为历史小说作家的马伯庸,长期致力于对“历史可能性小说”的探索,平衡了小说的可读性与历史的现实感,深受读者喜爱。写作历史长篇小说《大医》,他将时间拉回至清末民初,聚焦当时的医疗和公共卫生事件,讲述了中国第一批公共慈善医生在乱世中奔走救亡的故事。

穿针引线,

追寻隐入时代的“白衣侠士”

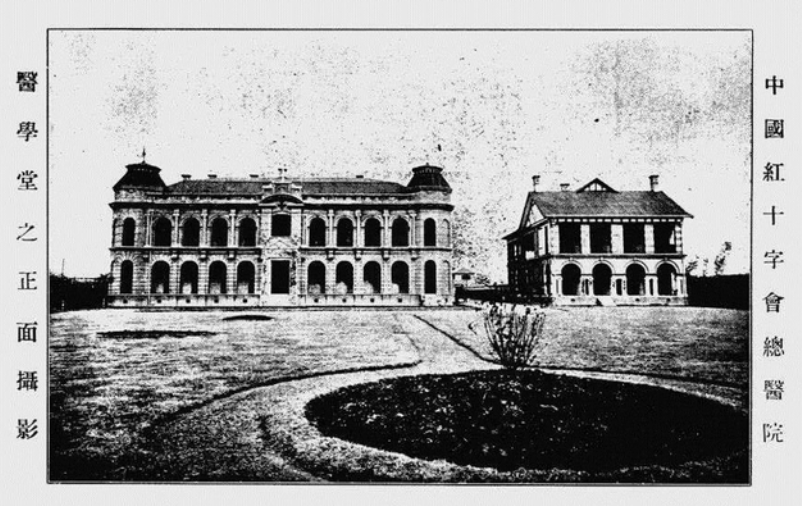

马伯庸说,写作《大医》的契机要追溯到五年前他参观上海华山医院的院史馆。当时,这座历经112年历史沧桑仍屹立于世的红会门诊老楼(“哈佛楼”)吸引了他全部的注意力,他立刻有了灵感:这座红会老楼作为红十字会总医院暨医学堂而建,经历了辛亥革命、军阀混战、抗战等近代史进程;这里的医护们承担着大量与公共卫生、人道主义救援相关的工作,包括城乡防疫、救援灾民和战地救护等,其中有大量事实可以链接。在院史馆,马伯庸更是见到了许多历史文献和文物,他就此萌生了通过医院或医生的视角,去重新审视中国近代史的诸多大事件和大人物的想法,这才有了《大医》的诞生。

以中国红十字会第一所医院的成立和发展为线索,《大医》以小见大地展现了中国现代医学艰难创建和发展的过程,特别是中国第一代公共慈善医生筚路蓝缕、救民为国的艰难与曲折。“孙思邈在《备急千金要方》里说,苍生大医要做到‘见彼苦恼,若己有之,深心凄怆’‘一心赴救,无作功夫形迹之心’。我第一次读到时,十分震惊。这段话太熟悉了,几乎和医学生们入学时必须要宣誓的《希波克拉底誓言》一模一样。只能说,医生的品德与责任,超越了文明界限,是所有人类文明的共识。”寻找那些隐入大时代的白衣侠士们的身影,马伯庸屡屡被乱世中医护们支撑起民族健康事业的义举感动得长夜难眠,深深共情于那个年代中国医生的理想和信念。

抽丝剥茧,

再现百年前的中国医学

《大医》的故事,距离现今足有上百年。一百年前的中国医学是什么样的?当时的医生是如何对患者进行治疗的?这成为了横亘在写作前的种种问题。“后来我还发现,这次创作不光要熟知近现代史,还必须要熟知上海城市发展史,以及附着其上的文化、科技、思想、政治、军事、交通、教育、饮食……”为此,马伯庸抽丝剥茧式地研究中国近现代的医疗,“我把市面上能找到的相关资料都扫荡了一遍,翻遍了学术文库、二手书市场和各地图书馆,走访了很多老医生和老专家,还挖空心思进入华山医院的旧档案库。我甚至考虑过找个医科大学报一门基础课,学上一两个学期。”他积累的近代医疗小故事、小掌故越来越多。

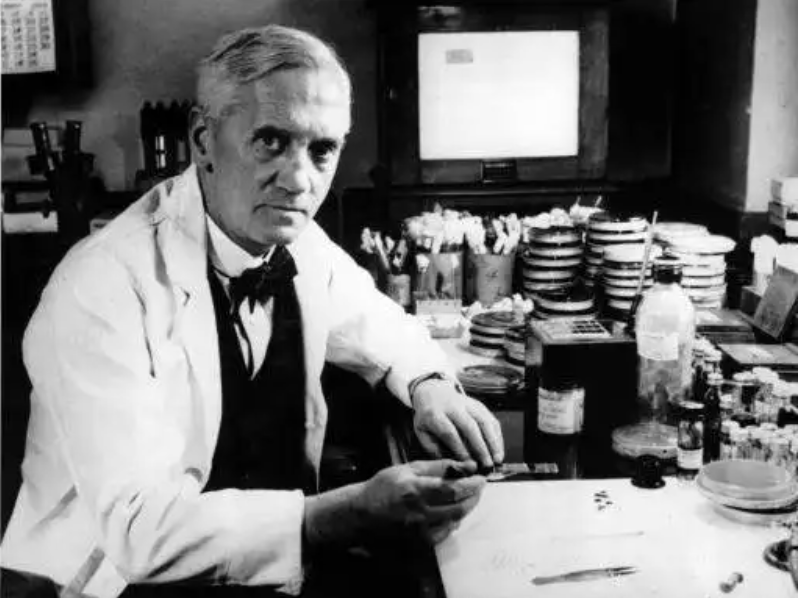

亚历山大·弗莱明,英国细菌学家,首先发现青霉素

比如说,每个时代的医疗发展情况都是不同的,医疗常识和手段也和当下的认知非常不同。1900年才有血型的概念,1911年才普遍接受输血需要匹配血型。1931年墨菲氏滴管发明之前,输液无法调节速度,只能用于紧急情况的辅助。那种满满一屋子男女老少打吊针的场景,要二十世纪三十年代之后才可能出现。再比如,虽然历史书中记载了弗莱明在1928年首次发明了青霉素,但在接下来的十多年里,青霉素并没有对当时的医疗起多少作用,很大一个原因是在当时的技术条件下,青霉素无法进行量产,十年后,德国科学家才对青霉素进行了提纯实验。直到1944年,在美国一些大型药企的努力下,青霉素才实现了量产。而中国真正能够制造青霉素也是在这一时期,之后又过了四五年时间,才真正实现了青霉素在国内量产。“所以,在这段历史时期之前,普通人几乎不可能接触到青霉素,更不可能有一整个仓库的‘盘尼西林’让人去运送、贩卖,当时的人们治疗细菌性感染疾病的药物主要是磺胺。”诸如此类细节的把握,马伯庸都尽力考究,寻找历史中不同角色、不同事件之间草蛇灰线的牵连。

再现大医救国历史画卷的过程中,马伯庸越来越意识到医学也是社会学、人类学。“公共慈善医疗绝不仅仅关乎于医学技术,也不是学好医术、做好手术就够的,他们被席卷在时代洪流中在那个迷信蒙昧的时代,治病救人的同时更重要的是开启民智,改善公共卫生条件,传播现代医学理念。”马伯庸和观众分享了上世纪40年代,徐根竹、马荔等医疗工作者不懈追踪延安川口地区致命的“吐黄水病”,最终查彻疫情由肉毒杆菌感染导致,为一方百姓除害的故事,引起读者的思考与共鸣。

在《大医》中,马伯庸也另辟蹊径,讲述了1910年10月,上海暴发的一场肺鼠疫。暴发鼠疫的区域属于公共租界,负责管辖的工部局提出了一系列在现在看来也非常科学的防疫方法,比如从印度进口了哈弗金疫苗,对病人进行隔离,使用石炭酸对病人居住的房屋进行消毒等。

但在当时的中国,人们对外人进入自家抱有恐惧心理,女眷也大多遵从着不见外男的老规矩,这种不分男女的防疫措施让很多人感到害怕。加之外籍巡捕和稽查人员在消毒过程中并不考虑居民本身的感受,因此在当时引起了很大的恐慌,无数居住在租界内的华人居民向外逃亡。就在这时,中国红十字会发起人沈敦和站出来,请求将执行的权利交给红十字会。在沈敦和的负责之下,红十字会派遣女性医生参与防疫,对居民进行卫生宣讲,还建立了中国公立医院(今上海市传染病医院),将病人统一安排到这里进行治疗。“它折射出的是科学技术和社会防疫之间的争端。”在马伯庸看来,这场肺鼠疫引起的争端非常有象征意义,它表现出公共医疗卫生比普通的医学责任更重,身处其中,没有人能“两耳不闻窗外事”,唯有心怀人民、实事求是,“责无旁贷”不是一句口号,而是真真切切的信仰。

普通人的“英雄梦”,

家国情怀代代传承

“千千万万个微不足道的小人物同时萌生了一个心愿,产生了一种意愿,想去做什么事情,那么它实际上就变成了一种历史的必然趋势。”在马伯庸笔下,时代跳动的脉搏、国家的前途与个人的命运牢牢捆绑,人与时代机遇碰撞爆发出强烈的光彩。《大医》中,主人公方三响、孙希、姚英子,三个出身、性格、际遇各不相同的年轻人,同时踏入中国红十字会总医院,开始了沉浮跌宕的医海生涯。哪里有灾害,就去哪里救灾;哪里爆发战争,就去哪里冒着枪林弹雨,救死扶伤。皖北水灾、武昌起义……时局跌宕起伏,他们相互扶持,从天真的少年,逐渐成长为出色的医生,更在一次次救援中感悟到何为真正的“大医”。

因为历史背景的真实,读者还会在这本书中看到很多熟悉的名字,比如上海第一家女子专科医校——女子中西医学堂校长张竹君、中国公共卫生先驱者颜福庆等等。书中人物身上,爱国主义、民族主义、人道主义共振共鸣,扣人心弦。学医有什么用?能不能救中国?他们用自己的人生经历写下了最生动具体的答案。

《大医》一书,虽然主要人物是虚构的,但人物所面临的世界并不是一个架空的世界,当年总医院救援队奔赴一线的众多年轻医生,很有可能如方姚孙三人一样,来自五湖四海,各个阶级。这种个人虚构、群体真实,故事虚构、细节真实和局部虚构,整体真实,延续着马伯庸以往写作的志趣:想象游离在大历史记叙之外的普通人的戏剧,在“大事不虚”的地基上构建普通人的英雄梦。

“我是2019年12月开始写这本小说的。后来,看到新冠肺炎疫情中医护人员身先士卒,一种责任感油然而生。100多年前,我们就有好的医护挺身而出,庇护苍生,至今仍是如此。那是人道主义,爱国主义,不为名不为利,就是为了救死扶伤。”马伯庸说,希望把这份感动通过小说创作传递出去,让更多的人了解到医界先辈的情怀、功绩和做出的牺牲,更多地体会医疗工作者的不易和伟大,多一份崇敬、理解和共情。

新华日报·交汇点记者 吴雨阳