近日,《江苏文库》中《江苏文化专门史·江苏刻书史》出版。刻书对人类文明进步作出了重要贡献,自古以来,刻书在江苏古代文化建设中占据举足轻重的地位。江苏历代刻书事业不断繁荣,不仅促进了经济的发展,营造了浓厚的学习氛围,也助推江苏文脉千年传承,泽被后世。

江苏是古代刻书的发源地之一,历史悠久。该书作者、苏州大学文学院教授周生杰介绍,早在唐朝中期,苏州和扬州等地民间就开始雕版印刷日历等在市场上售卖。北宋时期,苏州、金陵等地开始出现官刻、私刻和寺观刻书,并有刻本流传至今。元朝时期,江苏境内建康路儒学、扬州路儒学、平江路儒学、无锡州学等刻书较多,荆溪岳氏、吴中范氏、吴郡陆氏、吴江金氏等私家刻书纷纷兴起。明清时期,江苏官私刻书繁荣,出现了南京、扬州、苏州和常熟四大刻书中心,江苏刻书远销东亚各国。清末民初,西方先进的印刷技术传入中国,传统的版刻活动逐渐式微,江苏也不例外,但是,以金陵刻经处为代表的刻书业坚守传统,雕版印刷工艺一直维系下来,传承着民族文化的瑰宝。

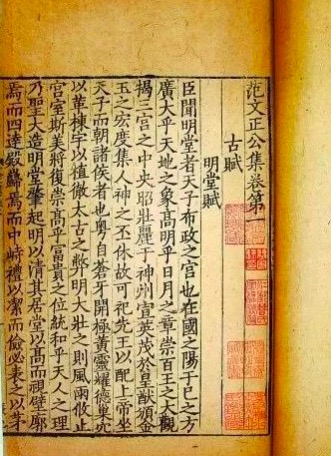

元代天历元年(1328)范氏岁寒堂刻《范文正公集》

江苏古代刻书数量庞大,难以计数,许多重要的典籍都曾在这里刊刻过。如《十三经注疏》《二十一史》《皇清经解》等等,其中号称“类书之冠”、千卷之巨的“宋代四大书”之一的《太平御览》,在江苏先后有三次付梓经历。清嘉庆年间,常熟人张海鹏刻本尤为难得,他利用了何元锡抄周锡瓒藏宋刻本366卷等四种版本,邀请参加校订的知名学者有黄廷鉴、孙原湘、盛大士等人。版刻问世后,被时人称为“臻于完善”,评价甚高,在《太平御览》古代版本中占据重要地位。

在江苏古代刻书史上,出现了许多值得称道的文化现象。周生杰认为在宋代平江官刻本中,最有特色的是公使库刻书。公使库类似于今天的政府招待所,由朝廷专门拨给公款,称为“公使钱”,负责款待过往官员、犒劳军校及本地官员聚宴等。此外,公使库还公开经营、生息、配卖官物、酿造公使酒等以增加收入。拥有充裕资金来源的公使库,十分垂青文化事业,纷纷刊刻典籍,其中,苏州公使库所刻杜甫诗集影响最大。早在唐代,杜甫诗歌已被编纂成集,但是到了宋朝便湮没无闻了。宋人王洙曾经再次编纂过,但是史料没有记载是否刊刻。宋仁宗嘉祐四年(1059),姑苏郡守王琪取家藏王洙本重新编定《杜工部集》20卷,并交由苏州公使库镂版刊行,共印1万部,每部售价1000文,史称“士人争买之,富室或买十许部”,该版成为后世一切杜甫诗集的祖本。

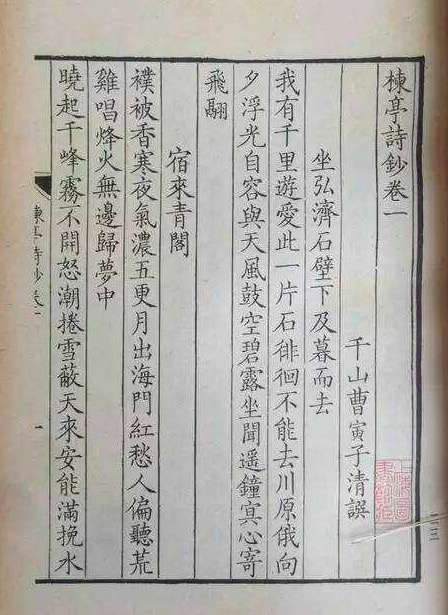

曹寅扬州诗局所刻《楝亭诗抄》

“书坊刻书是古代江苏刻书的一支重要生力军,由于竞争激烈,各书坊使出浑身解数,提高刻书质量,赚取最大利润。”周生杰举了明代刻书一例。隆庆三年(1569),苏州众芳书斋刻顾玄纬辑录的《西厢记杂录》,其中插图《莺莺像》为刻字工匠何钤所刻,该图“刻印精美,开吴派版画之先”。此画为宋代画院待诏陈居中绘、唐寅描摹,刻画精美、线条流畅,人物栩栩如生,可以说这幅插图很大程度上不再起到文本解说的作用,开始具有了独立于文本的艺术欣赏价值。因此,该图也被众多出版商纷纷转载,如徽州玩虎轩刻本《元本出相北西厢记》、金陵继志斋重刻本《重校北西厢记》、武林起凤馆刻本《元本出相北西厢记》等,经考证上述各本所刻的莺莺像皆据此翻刻。精细绘刻的插图运用使得明代苏州书坊刊刻的小说大受读者欢迎,从而推动书坊刊刻从经史向小说扩展。由于苏州书坊通过打造精品来以质取胜,终异军突起,取代福建的建阳,成为新的小说刊刻中心。

“江苏历史上,不惜家财、不慕仕宦的刻书家举不胜举,更令人感佩的是还出现了三位女性的身影。”周生杰说。

一位是明代南京人杨宛,她幼为金陵名妓,16岁归名士茅元仪。天启四年(1624),杨宛刻印自撰《钟山献》4卷;崇祯四年(1631),又刻印《钟山献续》1卷《再续》2卷《三续》2卷。丈夫去世后,战乱继起,杨宛竟然被盗贼杀之于野,令人惋惜。第二位女性刻书家是明代苏州人徐媛,她生于诗书世家,从小得到良好的教育,与陆卿子同为当时引领潮流的女诗人,钱谦益赞誉二人说:“吴中士大夫望风附景,交口而誉之,流传海内,称吴门二大家。”嫁给副使范允临为妻后,徐媛诗才大长,名闻诗坛,晚年夫妇卜筑天平山,享园亭诗酒之乐。徐媛撰有《络纬吟》12卷,于万历四十一年(1613)自刻问世。第三位女刻书家是清代南通人熊琏,她好读书,能文章,不让须眉。嫁给同邑陈遵后,家贫不能自给,半生依母弟居,苦吟终身以自遣,著述多种。嘉庆二年(1797),熊琏在友朋资助下刻自撰《澹仙诗钞》4卷《词钞》4卷《文钞》2卷行世。在那个女性毫无社会地位的时代,三位饱读诗书、热衷诗文创作的女性能够将自己的诗文集付梓流传,有极大的勇气。

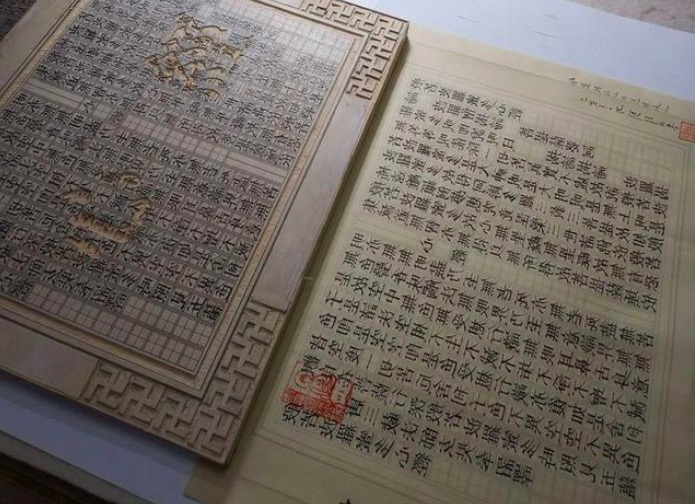

金陵刻经处雕版

江苏古代刻书事业为什么繁荣?周生杰认为有多方面的原因。首先,地缘政治的优势。在古代地缘政治体系中,江苏经历了由边缘逐步走向中心的发展过程,魏晋以后,诸多王朝在此立国,江苏的地缘优势地位非常明显。其次,经济繁荣的保障。江苏有着得天独厚的地理条件,襟江带湖,城镇密布,人口密集,经济发展一直领全国之先。第三,丰富的图书编纂。江苏图书编纂事业历时久,数量多,编者众,比如史上最大的类书《永乐大典》也是在此编纂,而清代《四库全书》编纂时,江苏所献典籍、参与编纂学者最多。第四,先进的造纸和制墨工艺。史书记载,至迟在三国时期,江苏境内出现了造纸活动,此后更是造出了连史纸、毛边纸、毛太纸等;江苏造墨工艺一直处于领先地位,早在三国吴时就有墨中加胶的记载,明清时期,苏州阊门一带开设了多家墨店,行销天下。

新华日报·交汇点记者杨民仆