□ 本报记者 冯海青 范杰逊 聂伟 白雪 刘春

通讯员 郭琦

清明时节,南京雨花台烈士陵园,一株特别的丁香树又开出洁白花朵,散发着阵阵幽香。1932年,年仅22岁的丁香牺牲于雨花台。1982年,她的革命战友、丈夫乐于泓亲手植下这株丁香树。他去世后,骨灰也深埋在树旁。

一株丁香树,见证、传颂着一个生死相守的革命爱情故事。

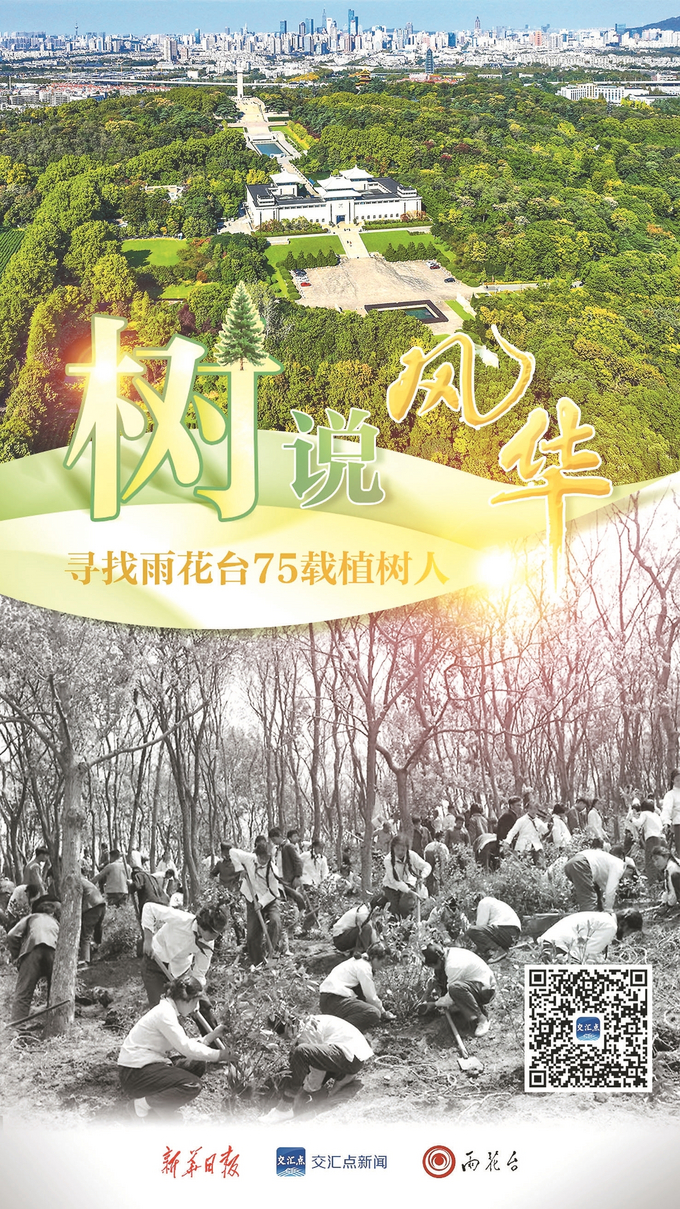

今年是雨花台烈士陵园开建75周年,在这片浸染了烈士鲜血的土地上,一代代植树者接续种下树木。这里的一棵树木,就仿佛是一份纪念,铭记着数以万计的雨花英烈,铭记着烈士们用鲜血与生命谱写的壮烈篇章,为真理和正义献身的英雄气概。

在雨花台,“一棵树”的背后,究竟还藏着多少我们不知道的故事和力量?

植 树

“为悼念革命先烈而植树尤其光荣”

巍巍雨花台,是一座红色的丰碑,也是一片绿色的园林。但很多人并不清楚,新中国成立前这里是一片荒山。

“先绿化、后建设。”1950年初,根据当时的中央人民政府内务部指示,烈士陵的兴建因财政困难而缓办,但“百年树木,不容再迟”,烈士陵兴建委员会决议首先进行大规模植树。

1950年3月18日、20日,《新华日报》两次报道这场植树行动。最初,南京市委想动员全市机关、部队、学校6000人,一天植树25万株,等到3月19日植树那天发现,无论参与人数还是植树数量都远超计划。

“劳动是光荣的,我们为悼念革命先烈而植树尤其光荣。”当时的南京市立一中全校师生1100多人全体出动,朱刚校长带头一小时植树18株,向全校挑战;中华门外的农民在大批树苗运到后,一夜不眠代为看守……

如今已年近九旬的戈春友,是1953年9月来雨花台参与绿化工作的。他17岁初来陵园时,看到的还是一片荒山。戈老回忆,种完树要浇水,山上没水,他就和其他队员当“挑水工”。雪松、龙柏、红枫、桂花、蜡梅、茶花……在陵园43年,戈春友种下的苗木不计其数。

当时在新华日报当摄影记者的晓庄今年已92岁,她熟练地从照片库调出一张张自己拍摄的雨花台老照片。在一大摞黑白照片中,一张彩色照片格外引人注目。照片中,同学们戴着红领巾,穿着白衬衣和蓝裤子,有的在用铁锹铲土,有的在扶树苗。“这张照片拍于1966年4月,当时,南京团市委组织孩子们到陵园植树造林,来了很多少先队员,热情特别高。”她回忆说。

一代人接着一代人,当起雨花台植树人。翻阅《新华日报》老报纸,可以读到:1982年3月12日,参加省党代会的代表来到雨花台曦园,在曾经洒满烈士鲜血的土地上,栽种紫薇、荆带、棣棠、紫荆等一批树木;1984年2月,四百多名共青团员冒雨来到雨花台二泉后山上,种植了三百棵“火炬松”;1998年春,来烈士陵园植树造林的某部队,40年来已累计植树5万株……

在雨花台烈士纪念馆原馆长张逸印象中,当年参与植树的队伍都是成批成批,“到雨花台植树,是劳动,也是教育,是纪念馆的延伸。”

青山埋忠骨,绿树映红心。

经过75年的接力植树,雨花台绿地覆盖率达90%以上,昔日荒岭变成青山,空中俯瞰犹如一片绿色海洋。全园有乔、灌木320种、46万余株。松科、柏科及杉科的常绿植物为骨干树种,挺拔的龙柏、平整的杨绿篱,象征烈士英魂长青;树木之间有大量的映山红、石蒜等花卉,如革命的星星之火不断燎原;大片竹林浩瀚成海,寓意着烈士的高尚气节;主峰之上,几十年来一直精心呵护的百年雪松,更是让人顿时感受到陵园庄严肃穆的氛围。

育 人

“卢志英烈士生前喜欢开红花的树”

清明时节,雨花台的海棠树又开花了,海棠花色泽火红,给人一种热烈且浪漫的感觉。时间回到68年前,卢志英烈士的墓前也是这般红花满树。

1957年4月6日的《新华日报》刊登的一篇报道《铁梗海棠花开放在雨花台》,讲述了一个动人的故事:

1954年,南京市雨花台区第一中心小学(现雨花台区实验小学)中队辅导员丁芝秀接手了一个纪律差、成绩差的班级,如何让这些顽皮孩子养成好习惯,成了丁芝秀的棘手难题。

这时,丁老师带着学生们读到了卢志英烈士的儿子卢大容写的《我和爸爸一起坐牢的日子》。牢房里,卢志英给儿子讲革命故事,戴着手铐教儿子学英语、算术。

作为中国共产党隐蔽战线上的重要成员,卢志英1947年在上海被捕入狱,1948年被秘密活埋于雨花台。他的事迹让孩子们深深感动与震撼,他们在教室里挂上了卢志英烈士的遗像,还在卢志英墓前举行了读书会。

渐渐地,班级的精气神焕然一新,曾经的差班变成了先进中队。他们写信给卢志英爱人张育民,汇报了成绩。张育民回信勉励他们,同时还告诉他们“卢志英烈士生前喜欢开红花的树”。

七棵可以开红花的海棠,还有许多月季花,很快栽在了卢志英烈士墓前,中队还挑选出学习、品德各方面进步都很大的少先队员轮流管理。

1957年的清明节,丁芝秀和全国第一个少先队英雄中队——“卢志英中队”的孩子们,在开着嫣然红花的海棠树旁激动地迎来了张育民,并一起祭扫了卢志英烈士墓。

此后,“邓中夏中队”“恽代英中队”“孙津川中队”“雷锋中队”等更多以雨花英烈、英雄模范人物命名的中队在全国涌现,有的还邀请烈士后人当校外辅导员。

雨花英烈孙津川的侄女孙以智就是其中一位。从1975年起,孙以智就常常带着孩子们在雨花台开展课外活动,讲烈士故事,也参与植树活动。如今89岁的孙以智,已记不清带过多少孩子、种过多少棵树。

今年95岁的丁芝秀老人也依旧在关注着中队的发展。2021年建党百年之际,丁芝秀再回学校,在她的钢琴伴奏下与“卢志英中队”队员唱起了《卢志英中队之歌》。

孙以智则说,孩子们就像树种一样撒到五湖四海,但他们的根,始终都长在雨花台。

今年是“卢志英中队”命名70周年,雨花台区实验小学五(7)中队接过了第27届“卢志英中队”的旗帜。大队辅导员甘方诚告诉记者,他们正在进行“新中队长”寻访“老中队长”活动。历届“卢志英中队”中队长中,既有扎根讲台的特级教师,也有守护平安的人民警察,还有护航深蓝的海军舰长。

在“卢志英中队”教室里,墙面上最醒目的依旧是卢志英烈士的照片。照片周围,密密麻麻贴满了队员们亲手制作的手抄报、感悟卡等。

春天的校园,书声琅琅、朝气蓬勃,更多“树苗”正在茁壮成长,红色基因在代际传承中不断焕发新的生机。

传 承

“活着的同志们,是知道怎样努力的”

清明节前夕,乐于泓的老部下盛骏从合肥赶到雨花台,在丁香树下,这位70岁的老人,双手捂脸,泣不成声。

1949年7月3日《新华日报》一篇署名“履冰”的作品《永恒的记忆》,首次在党报上讲述了烈士丁香的故事:在雨花台刑场上,面对敌人劝降,怀有三个月身孕的丁香以斩钉截铁的痛斥,表现出共产党人的钢铁意志……

“履冰”是时任新华日报副刊负责人李友欣,他采访了丁香的丈夫乐于泓(阿乐),也记录了他在丁香牺牲17年后再回雨花台的深情话语:“丁香同志,安息吧!你们的血没有白流,南京将建设成一个使你们满意的都市;活着的同志们,是知道怎样努力的!……安息吧!”

从雨花台烈士陵园北门入,循着烈士群雕像,静谧处数株丁香树开出了满目的花朵,阿乐就在这里亲手种下丁香树。在陵园东南侧的丁香园内,还栽植有22棵丁香树,象征着丁香烈士牺牲时年仅22岁。

丁香树以其春荣秋落、夏花冬谢的自然生长过程,寓意烈士精神生生不息、永续传承。

家在沈阳的阿乐二女儿乐迈,如今正全身心投入到整理父亲日记的工作中,“只要我们没能去,雨花台工作人员每年必定代我们祭扫,给我们拍花儿盛放的丁香树照片,还会收集掉落的花瓣寄给我们。”

在雨花台,丁香花的故事一直在被续写,从延长花期到增加花色,从种一株到有三处种植,都在讲述雨花台人的丁香情结。一棵棵丁香树,“树”说英烈,也见证深情。

2018年9月30日,第五个烈士纪念日,医护工作者何云强、杨丹夫妇在丁香园里参加了新婚夫妇集体向革命烈士献花活动,在同心林里种下了一棵“同心树”,两人还声情并茂地诵读了《许包野写给妻子的一封信》。许包野曾任江苏省委书记,1935年牺牲在雨花台。烈士在信中对妻子的爱护、尊重和鼓励,让何云强夫妇分外感动。

7年后,夫妇俩带着3岁的女儿再次来到雨花台。春日的阳光下,同心林里两人曾经种下的那棵纪念树已经长高了许多,让幸福的三口之家格外开心。

离同心林不远处,是一片雨花茶的茶园。

3月23日清晨,茶园里一排排翠绿的茶树,散发着扑鼻清香。采茶工人手指翻飞,将春天的味道装入竹篓。下午,经过摊放、杀青、揉捻、干燥、精筛、烘焙等多道手工工序后,雨花茶新鲜出炉。

“去年风调雨顺,加上茶厂精心管理,今年收成至少增加20%!”南京雨花台园林建设公司茶厂厂长助理端凯笑着说。

1959年4月27日,雨花茶的主要创制者俞庸器以通讯员身份,在《新华日报》上报道雨花茶研制成功的消息:“在过去一年内,雨花台烈士陵园管理处特从安徽大别山和本省宜兴移植大茶树十余万丛,把原来荒芜的雨花台一带的山岗,栽遍了四季常绿的茶树……”

一片雨花茶,饱含英烈情。雨花茶制作技艺国家级非遗代表性传承人陈盛峰介绍,这款为纪念革命烈士而命名的“雨花茶”,最初专家们对茶叶外形设计了多套方案,比如镰刀斧头形、花瓣形、大刀长矛形……然而这些造型不仅易断,也不符合绿茶工艺。

一筹莫展时,俞庸器在茶界泰斗陆溁的启发下,将茶叶设计成象征英烈精神的雪松松针造型,经过60余次的反复试验,这款既传承绿茶工艺又蕴含红色基因的“雨花茶”终于研制成功。这款茶中新品创制刚一年就入选中国十大名茶,也成为唯一一款与英烈结缘的名茶。

如今,雨花茶遍布在南京山野乡间,南京全市约12万亩茶园,雨花茶茶园就占约8万亩。在雨花茶核心产区溧水晶桥镇茶园,年产值超亿元,雨花茶正成为带动乡村振兴、共同富裕的致富茶。

林无静树,川无停流。英烈精神,万古长青。

雨花台烈士陵园管理局副局长杨永清说:“在这片先烈鲜血浇灌的土地上植树,树的生命性会将烈士精神永远传递下去,生生不息。”

年年清明,今又清明。站在烈士纪念碑下,雨花台高岗之上,放眼望去,生命如树,是纪念之树、育人之树,更是幸福之树。