弄,古老的多音多义字,发Lòng音时,有“巷”“胡同”的意思。在江苏靖江,这座小城的老城区,就聚集着一群以“弄”命名的地址。这些“弄”都有着数百年的历史,在城市发展中逐渐失去了原有功能,不过,他们并没有消失,而以文化地名的形式留存至今。

察院弄

察院弄是靖江市靖城街道骥江路与人民公园之间的一条小弄。明成化九年(1473)四月,靖江首任知县张汝华在此建察院公署。察院公署是古代御史出差在外临时办公的场所,御史负有纠察官吏、辨明冤枉之责。史料记载,察院最初的规制是,前面有三扇大门,中间三间公堂是御史莅临后办公的场所。左右厢房各三间,后面三间房是卧室。其他还有厨房等,周围筑有围墙。察院公署建起后不断地修缮。到了清乾隆年间,察院裁撤。临街屋成为居民,称察院巷,后改称察院弄。察院弄住过许多靖江名人,参与过《群书拾补》审定的清代学者朱基绎曾居此巷。

石皮弄

靖江市人民路之东,北至骥江路,南至护城河,曾有一条远近闻名的石皮弄。原弄口立有大卿坊,为明代进士、南京光禄寺卿刘乾所建。石皮弄屡见于靖江旧志,是因为清代时期这里住着靖江梓溪刘氏一脉,这一脉人才济济,其后人对靖江历史文化有诸多贡献。居住在石皮弄的这一支刘氏家族出了清初靖江第一名进士刘帱。刘帱授福建建安知县,其后人也不遑多让,后裔刘庭燝是靖江最后一位进士,他曾官任河南滑县等地知县,又在靖江创办了靖江废除科举后第一所小学堂“靖江县立高等小学堂”。曾任上海交通大学校长、中国科协副主席的刘述周均也曾居此弄。石皮弄今已不再通行,但其地名和历史依然口口相传。

邑庙弄

“邑”字,初见于商代甲骨文,表示城市,意为都邑、城市,也作为县的别称。靖江市老城区团结路北侧、靖城街道办事处北门外有一处狭长的弄堂——邑庙弄,正是因靖江古县城最大的寺庙崇圣寺而得名。崇圣寺于明成化七年(1471)靖江建县起开始建设,后发展成包罗四眼井、钟楼、万寿坊、梅花阁、桂花厅等一众当今靖江古迹的大寺。邑庙弄往北一直延伸至崇圣寺,弄堂北尽头原是崇圣寺大雄宝殿的前门处。时代推进,城市改造,邑庙弄短暂离开,未来,新的文化街区将会取代旧弄堂区域,延续文化的传承。

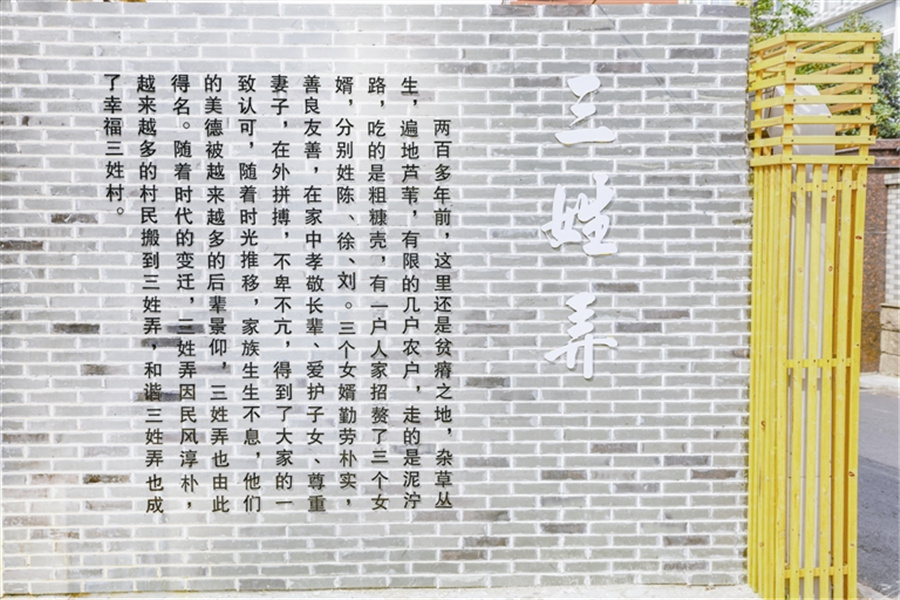

三姓弄

在靖江靖城街道城西社区,有个远近闻名的“三姓弄”。晚清时期,这里土地贫瘠,住户很少,两百多年前,一户居民招赘了三个女婿,分别姓陈、徐、刘,三姓女婿勤劳朴实,团结善良,让这片地方变得富饶,人气兴旺,他们的美德被越来越多的后辈敬仰,三姓弄也由此得名。今天的三姓弄庄重雅致,弄旁建设了古风浓情的特色文化墙,挂着20多个古色古香的画框,展示古弄的历史由来、百年相传的家规家训。三姓弄文明风尚传承至今,民风淳朴、邻里和谐,以文化人、以德润城,成为靖江富有文化气质、独具魅力的文化品牌。