越剧是发源于浙江省嵊县、发祥于上海的地方戏。新中国成立之前,越剧的影响力尚未能越过长江,可在20世纪50至60年代,越剧却在非吴语地区的如皋安家落户,这得感谢号称“吐血小生”的越剧名伶裘艳芳。

裘艳芳1933年土生土长于越剧发源地浙江嵊县,13岁拜师学越剧唱小生,勤奋刻苦,挑梁顶柱,挂头牌当主演。20世纪50年代初在江南宜兴担纲《红楼梦》中的贾宝玉,当演到哭灵一场时,刚喊出“林妹妹,我来迟了”的台词,鲜血迸发喷出口来,当即昏倒,血染舞台。由此,观众中盛传着“吐血小生”的故事,也被没有越剧团的如皋县文艺部门的负责人知道了,苦口婆心,硬是把裘艳芳为首的戏班引进到江北来。1954年,以裘艳芳为团长的如皋县越剧团正式挂牌。

初进如皋,必须拿出好戏来。由裘艳芳领衔的传统戏《梁山伯与祝英台》亮相了,看惯京剧帝王将相的如皋人,第一次领略以吴侬软语演唱的柔美缠绵的越剧,眼前一亮,不时报以掌声,特别是裘艳芳扮演的梁山伯,一招一式规范,唱念做舞到位,演活了真情善良的梁山伯,唱一段就有喝彩声。旗开得胜的开台戏,马到成功的首演式,赢得了观众,鼓舞了演员。裘艳芳千叮万嘱姐妹们:“花香有蝶恋,戏好有人看。说千道万,大家一定要把好质量关!”

在如皋,裘艳芳响应政府号召送戏下乡,足迹踏遍如皋48个公社,其中《红楼梦》在人民剧场连演了19场,场场客满;送戏下乡共演了390多场,有时一天连演三场,从不叫苦叫累。县委书记倪锦瑜也是一位越剧迷,亲自关心并拔专款给剧团添置服装和道具。每诞生一个新剧目,他都会抽时间带着夫人观看,这也给裘艳芳和其他演职员们莫大的鼓舞。

创作是剧团的灵魂。除了演出《梁山伯与祝英台》《红楼梦》《碧玉簪》等传统戏,如皋越剧团还推进不少新编戏,如《诸葛亮招亲》《冒辟疆与董小宛》《碧血黄沙》等等。此外,裘艳芳还与时俱进编演现代戏,《雷雨》《红色娘子军》《江姐》《雷锋》《焦裕禄》等一经推出均大受欢迎。

作为共产党员的裘艳芳,还以如皋革命先烈为原型,推出了《红浪》《叶邦瑾》等多部新戏,均在当地引起强烈反响。她还经常带着这些剧目到苏锡常地区和湘赣鄂诸省交流。所到之处,均引起轰动。

在上海演出时,时任华东局宣传部副部长俞铭璜(如皋人)看了裘艳芳主演的剧目后,撰文发表在《新民晚报》上,高度评价如皋越剧团是一支对越剧精益求精的演出团体,是文化积淀深厚的苏北如皋飞出的金凤凰。《新华日报》也对该文章进行了转载,热心的俞铭璜还为如皋越剧团请来了众多越剧界名家前来交流,如范瑞娟、傅全香、徐天红、尹桂芳、戚雅仙、毕春芳等等。如皋越剧团如虎添翼,演出质量明显提高,所到之处都座无虚席,并多次获奖,为如皋人民赢得荣誉。

在湖南长沙,如皋越剧团演出的《唐伯虎点秋香》红遍湘江两岸,连续加演多场,依然场场爆满。戏迷们更是热情高涨,每天散场前,后台挤满了一睹“庐山真容”的戏迷。长沙文化部门有关领导发现原来长沙人民这么喜欢越剧,派人与裘艳芳商量,留在长沙,成立越剧团。裘艳芳回答,我是如皋人民的儿女,那里有我的父老乡亲,我离不开她们,再好的条件我也不能答应。

长沙方面见裘艳芳坚决不离开如皋越剧团,另请如皋越剧团的主要演员童素芳成立了长沙越剧团,并为如皋和长沙两地合作愉快竖立了一块三米多高的石碑“湘皋一家亲,友谊永长存”,作永久性纪念。

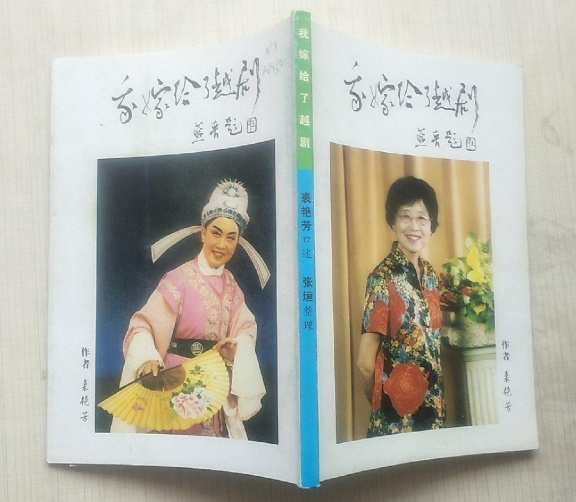

裘艳芳自传《我嫁给了越剧》

如皋越剧团成立13年间,先后推出近百部剧目。裘艳芳与观众如鱼水一样亲,在如皋培养出大批越剧戏迷。裘艳芳一生未婚,把自己嫁给了越剧。她不仅赢得了“如皋梅兰芳”的美誉,而且出席了江苏省文教群英会,加入了江苏省戏剧家协会。

戏比天大,越韵为命。后来,由于种种原因,如皋越剧团没有恢复,当地有意安排她改行从事其他行政工作,她仍坚持自己的越剧事业。后来,她担任了南通越剧团副团长,直至退休。