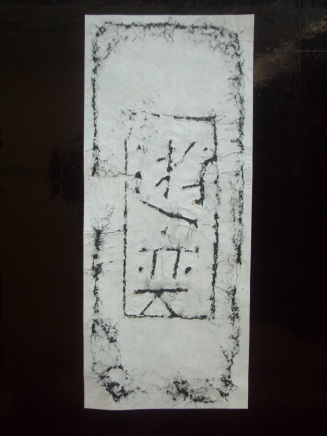

“游奕”一砖,得自江苏扬州城东原凹字街。宽二寸有余,高六寸不足,长约一尺一寸。“游奕”二字为行书体,笔画遒劲朴质。其铭文四周,围以方框,为砖中所罕见。

“游奕”砖拓

考“游奕”一词,亦作“游弋”,意为无目标地巡游,以监视某些可能发生的事情出现。古时多作“游奕”,用于军事方面。如《南史·樊毅传》云:“水军于白下游奕,以御隋六合兵”, 可见“游奕”即巡逻。

据《中国历代官制大辞典》记载,唐代中期以后,凡兵多地广者,设有“游奕使”官职,主巡营、防遏事宜。譬如,唐肃宗乾元二年(公元759年),郭子仪派遣都游奕使灵武韩游环将五百骑前驱河阳;唐昭宗光化元年(公元898年),马殷以李琼、秦彦晖为岭北七州游奕使。由此可知,“游奕”是唐代的一种军职。证之于《旧唐书》卷六十四,说来瑱“以功加银青光禄大夫,摄御史中丞、本郡防御使,及河南、淮南游奕逐要招讨等使”;《旧五代史》列传云:“孟方立,邢州人,始为泽州天井戍将,稍迁游奕使”,都证实“游奕使”乃是唐代的军职名称。

后世兵制也沿用“游奕”之名,如《宋史》记载,淮西庐州设有强勇前军、强勇右军、武定军、游奕军、忠义军、雄边军、全年军。岳飞所率的部队,就包括了前军、后军、左军、右军、中军、游奕军、踏白军、选锋军、胜捷军、破敌军、水军和背嵬军等十二军。还珠楼主《岳飞传》第十四回写道:“骑兵称为‘游奕军’,步兵称为‘背嵬军’。”可知,宋代军队也有“游奕”之名。

唐代城砖

关于唐代扬州的“游奕”,可以确凿考证的有二件事:

一是据《全唐文》载,曾任淮南节度使的李德裕在《请淮南等五道置游奕船状》中,曾向朝廷提出“淮南(缘疆界阔远,请令出300人)、浙西、宣歙、江西、鄂岳(各出100人)”组建“游奕船”的建议。李德裕说,因为当时江道劫匪横行,来往商旅绝迹,故“望每道令拣前件人解弓弩又谙江路者,每一百人置游奕将一人,须清白强干稍有见会者充,如法造游奕船;船五十只,一百人分为两番,长须在江路来往”,实际上就是组建一支官方的江上巡逻队。

李德裕对于水上巡逻队的巡逻路线、交接办法、物质待遇、奖惩条件等,都有十分具体的想法:“淮南游奕至池州界首,浙西游奕至宣州界首,江西游奕至鄂州界首。常须每月一度,至界首交牌,各知界内平安,申报本使。其下番人便于沿江要害处置营,不得抽归使下。其粮饷、春冬衣,委使司差人就营所支给。如三度以下擒捉得贼,委使司超与职名,其官健以下,便以贼赃物赏给,务令优厚。如两度有贼不觉察,游奕将科责差替。如容纵贼盗,不问有赃无赃,并委本道差人所在集众决杀。如贼大段巢穴去处,仰数道计会,一时掩捉,倘去根本,军将授官酬赏。所贵邻接之地,同力叶心,江路资贼,因此断绝。”状中所说的“淮南道”,就驻节于扬州城。“游奕船“牵涉沿江各地,其中淮南道的疆域最为广大,所以李德裕认为淮南道“请令出三百人”,浙西道、宣歙道、江西道、鄂岳道只需“各出一百人”。“游奕”铭文砖很有可能为李德裕加强江防时所烧制。

二是据《新唐书》载,曾任淮南节度使的杨行密,为了军事需要,曾以李神福为“宣池都游奕使”。杨行密曾在扬州筑城,以加强防守,故“游奕”铭文砖也有可能出自杨行密之手。

古凹字街已经从扬州地图上消失了,但在凹字街发现的“游奕”铭文砖仍在。虽然我们无法断定它究竟是与李德裕的“游奕船”有关,还是与杨行密的“都游奕使”有关,但有一点可以肯定,扬州历史上曾经有过“游奕”的军事建制。而所谓“游奕”,就是军队不固定地驻扎在一地,采用四处巡游的方法,震慑不法之徒,防止突发事件,保障一方平安。这种“游奕”军队也参与筑城、修城,“游奕”铭文砖就是见证。