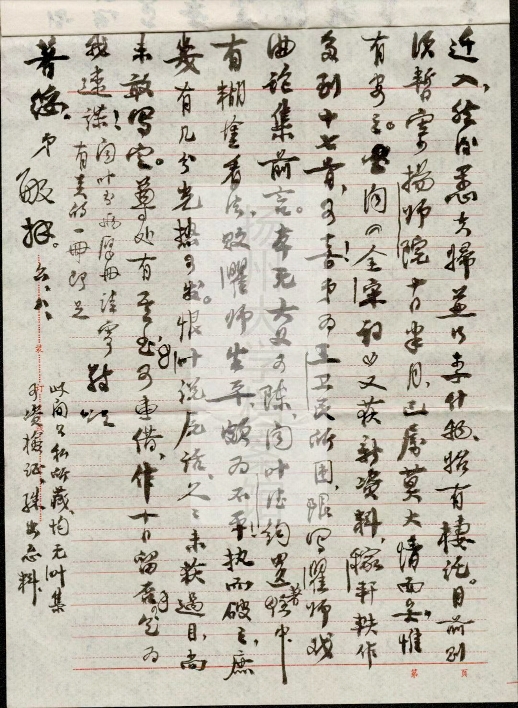

任中敏的书信。

春季绿树成荫,夏季荷叶田田,扬州大学内的半塘,不仅是一处景点,更是为了纪念任中敏先生,这位中国近现代著名的教育家、词曲学家、敦煌学家、唐代音乐文艺学家。2021年,是任中敏先生逝世30周年。扬州大学文学博士,近年来一直致力于任中敏先生研究的程希,近日新发现了六封任中敏写给唐圭璋(中国当代词学家、文史学家)的书信,这些书信,再现任中敏先生的风采,治学严谨、尊师重道、直抒胸臆、甘于清贫。

新发现六封往来书信

再现任中敏名士性情

程希介绍,这六封书信,是任中敏寄给唐圭璋的。任中敏和唐圭璋都是20世纪著名文史学者,在词曲学界享有盛名,两人都是一代大师吴梅的弟子。在长达数十年的交往中,两位先生始终肝胆相照,信札往来,切磋学问,互述衷肠,堪称学林佳话。在程希新发现的六封书信中,每封都能看到任中敏先生的风采。现选摘两封信如下:

其一(一九七三年五月十七日)

在这封信中,可以看出任中敏的学术研究特色。他在信中提到:“弟数月来,困于对《敦煌曲校录》重编稿打歼灭战,弄得紧张太过”。

《敦煌曲校录》是任中敏在敦煌学上的著作,集录了敦煌词曲五百四十五首,为研究我国文学史,尤其是词学史,提供了丰富而珍贵的资料。任中敏研究敦煌遗书达20多年,先后出版《敦煌曲初探》、《敦煌曲校录》。在他的力作《敦煌歌辞总编》里,他为敦煌歌辞的研究制作了一份详细的年表,并按照杂曲、只曲、联章、大曲等体裁,分类收录了敦煌歌辞一千五百余首,同时对所有歌辞都进行了严格的订正、辨伪、复原、分析、比较和研究。此外,在这封信中,任中敏还对词、曲的分界等问题,和唐圭璋进行了探讨。

其二(一九七八年五月三日)

在这封信中,这是一个比较重要的时间节点。在信中,任中敏写道:“弟准于月之十一日,携老伴赴京,从此决定精神痛快些。”此外,他还讲述了自己普查敦煌卷子内失调名的杂言佚辞,已经有不少收获了。他还特别说自己的目的,“在揭露唐代民间歌辞的活泼、多种多样的气象,不入王静安所谓温、韦的极诣。”

在书信中,任中敏说自己即将前往北京,精神痛快,心情舒畅,因为他在四川大学任教时,其实并没有得到重视,甚至不给他站上讲堂的机会。工资微薄,无奈之下,上街贩卖笋豆补贴家用。尽管如此,任中敏也没有放弃学问研究,他是研究元曲的专家,常以关汉卿的“我是一个蒸不烂,煮不熟,锤不扁,炒不爆响当当的一粒铜豌豆”自诩。

扬大博士研究任中敏

充分感受先生风采

程希说,自己第一次读任中敏的作品,是《元曲三百首》,任中敏先生编的这个版本,流传甚广。后来,又读到《任中敏诗词集》,其中收录了不少任中敏的诗词,颇有古意,又有创新,引起了自己的注意。于是,他就开始系统研究任中敏先生。多年研究下来,程希发觉,任中敏不仅是一位教育家,他在词曲、敦煌学、诗词、书法、篆刻、话剧方面也都有造诣。

了解一个人,从他日常所写的信件中,最能看出性情来。任中敏和唐圭璋,两位都是国学大家,相互往来的信件,有着很高的学术研究价值。而任中敏在信中透露出的性格特征,也是展露无遗的。比如当别人说他的老师吴梅不好,他就要站出来反对。而任中敏对于家乡扬州,也是一往情深,坚决不去成都养老,而是选择“叶落归根”,回到扬州。

程希说,任中敏是一位很有意思的人,在成都、北京时,还会有闲情雅致摆弄花草,制作盆景等。但是晚年到了扬州之后,就再也不见他弄这些了。因为他回到扬州,已经80多岁了,所以把精力都投放在学术研究上,希望能够带动扬州高校的学术研究。他曾说过,“抬得起头,过得了江”,扬州的学术就算和上海、南京的高校相比,也要不遑多让。如今,任中敏先生虽然去世30年了,但是他的精神,还在感染着一代代的扬州学子们。 记者 王鑫