作为虞山画派的领袖,王翚(字石谷)在绘画技艺、艺术风格方面一直保持着开放包容的心态,而他也在不断借鉴学习的过程中一直坚守着自己的艺术追求,不断摸索属于自己的艺术风格。

石谷“合南北为一手”,他的画学思想已超越了董其昌。董氏的审美理想以“淡”为宗,偏爱于“云烟变化”的“暗”的意境。董其昌说:“余尝与眉公(陈继儒)论画,画欲暗不欲明。明者如觚棱钩角是也,暗者如云横雾塞是也。”石谷则说:“画有明暗,如鸟双翼,不可偏废。明暗兼到,神气乃生。”石谷的山水画有笔有墨,既有气势恢弘的重峦叠嶂,又有笔精墨妙、敷色亮丽的江南水村;巨幅、长卷、小帧、册页无不擅场。天机鼓荡,化工在手,大胆落墨,细心收拾,笔无巨细,一气呵成。这就是画圣的气派和特色。

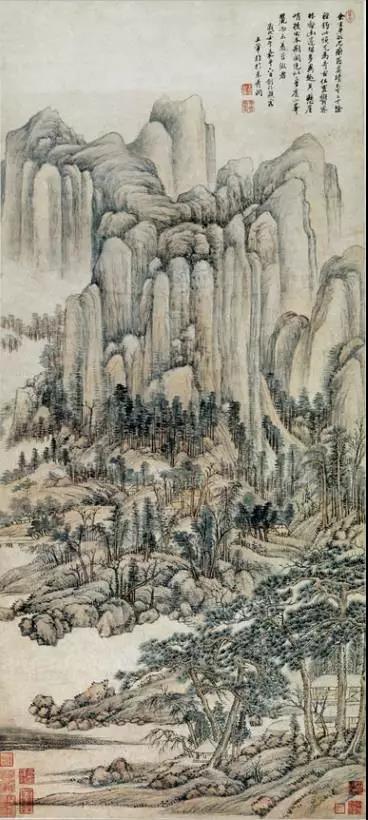

清 王翚 《虞山林壑图轴》

“气韵生动”一个重要方面要将山川的生气表现于画面,这就要讲究章法、条理。山石之脉络就是条理。天以生气成之,画以笔墨取之。石谷提出了“龙脉”的思想。王原祁在《雨窗漫笔》中说:“画中龙脉,开合起伏,古法虽备,未经标出,石谷阐明,后学知所矜式。”“龙脉”原是古代“地理学”(风水)中的术语,石谷则用“龙脉”指山水画的气势,多蜿蜒之致。

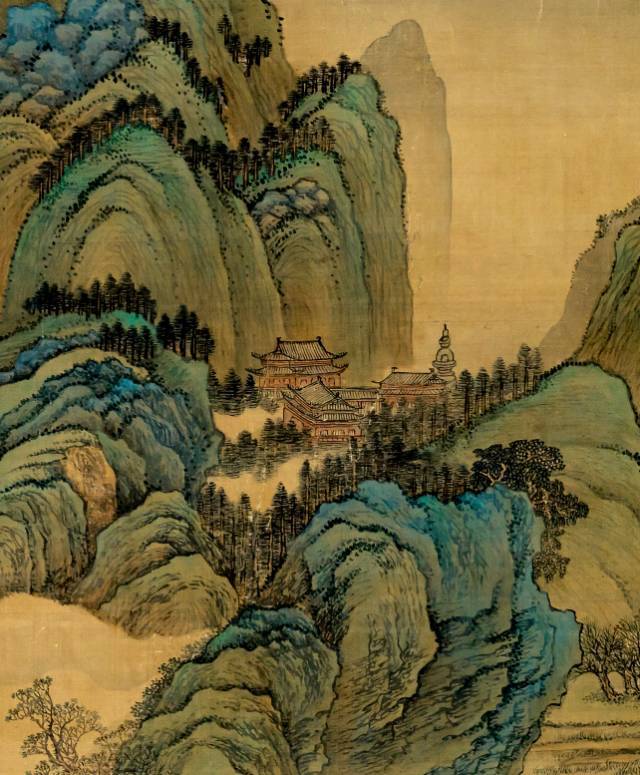

“青绿山水”始于唐代大小李将军,继为北宋赵伯驹、赵伯骕兄弟和元代赵孟 ,合称“三赵”;明代精工之极为仇英,董其昌称“盖五百年而有仇实父”。在董其昌的南北宗论中除赵孟是元代文人画之祖,其馀的都是北宗的代表人物。石谷“合南北为一手”,从技法角度,就是要将南宗的水墨山水和北宗的青绿山水合于一手。石谷恩师王鉴精于青绿山水,秦祖永评其“虽青绿重色,而一种书卷之气,盎然纸墨间”。石谷继承并发展了老师的技法。

“二李”“二赵”的青绿山水,适应皇家审美趣味,富贵气太重,如何适应文人的审美趣味呢?石谷着力于一个“清”字,说:“凡设青绿,体要严重,气要轻清,得力全在渲晕。余于青绿法静悟三十年,始尽其妙。”中国画颜料中,石青、石绿属矿物质颜料,不能溶解于水,只能堆起于画面,越浓越亮丽,反之单薄无神。“体要厚”指色彩的厚与重。但神气必须轻清,也就是“设色要实,气韵要虚”。方法是勾完轮廓后,擦以水墨,产生墨晕。恽寿平最理解石谷的创制,他说:“前人用色有极沉厚者,有极淡逸者。其创制损益,出奇无方,不执定法。大抵秾丽之过,则风神不爽,气韵索矣。惟淡逸而不入于轻浮,沉厚而不流为郁滞,傅染愈新,光晖愈古,乃为极致。石谷于设色法二十年静悟,始窥秘妙,每为予言如此,因记之。”

《芳洲图轴》 局部

石谷此法继承和发扬了赵孟的设色法。石谷留下了许多青绿设色的名迹。大幅如《芳洲图》(常熟博物馆藏)、《山堂文会图》(南京博物院藏);册页如香港虚白斋主人刘作筹先生所藏《仿古山水册页》,一幅题:“杏林归牧,刘松年纨扇本,有赵承旨(赵孟頫)题识,今在娄东王氏,董宗伯亦称宋画第一。”另一幅题:“翠林晴云,小变赵伯驹法,去刻画而趋清润,吴兴(赵孟頫)一生宗尚如此。”正是“浓纤得中,灵气倘恍,愈浅愈见浓厚”。刘氏评为“最好的王石谷”。当代邵洛羊说:“他的青绿设色乃一绝活。”(《洛羊论画》)邵琦则说:“历代以来能同时在水墨与青绿两方面施展身手已属不易,都能进入随心所欲的境地,更是凤毛麟角。……王翚不仅精擅青绿,而且他的青绿作品在形色之外更有一种清灵脱逸气息。”(《中国历代画家大观·王翚》)

石谷在“集宋元之大成,合南北为一手”的过程中形成了自己的艺术风格。前人评为“清丽”“遒润”,第一知己恽寿平特意点出“古淡”。“清”是潇洒,潇洒大方就是“雅”。“丽”是优美、隽异、生发、文静、细致,就是“秀”。戴熙说:“画得元人,益雅益秀。”这是文人画的审美标准。“遒”指笔法,刚健美丽;“润”指墨法清润。“遒润”指有笔有墨,笔精墨妙。“古”则概括了石谷师古人和师造化的功力,既古意盎然,又质任自然,合于天造。

石谷是高寿画家,前后的风格会有所区别。石谷晚年苍老,但苍而润。石谷按文人画审美标准,经过深思熟虑的选择和淘汰,终于“集众美于一身”,端庄杂流丽,刚健含婀娜,学者尊为楷模。其山水画的艺术特色成为虞山画派的标程。