“读文学经典的第一层益处是,我们能在新的时空中赋予它新的内涵。而第二层益处是,我们可以发现其中永恒的价值。它可能触及人类生存的根本困境,也可能传达一种普适的理念,从而永不过时。”经过初评委、复评委、终评委评选和评委会的网络面试复核,“与25部经典的上海相遇——2021~2022青年学子品读文学经典大赛”日前在线揭晓获奖名单,一等奖获得者、北京外国语大学学生蒋依依感谢大赛提供了一个很好的平台,让青年学子从当代视角去看经典作品,“时间并不会造成我们与文学经典之间的隔阂,相反,它提供了更多可能性”。

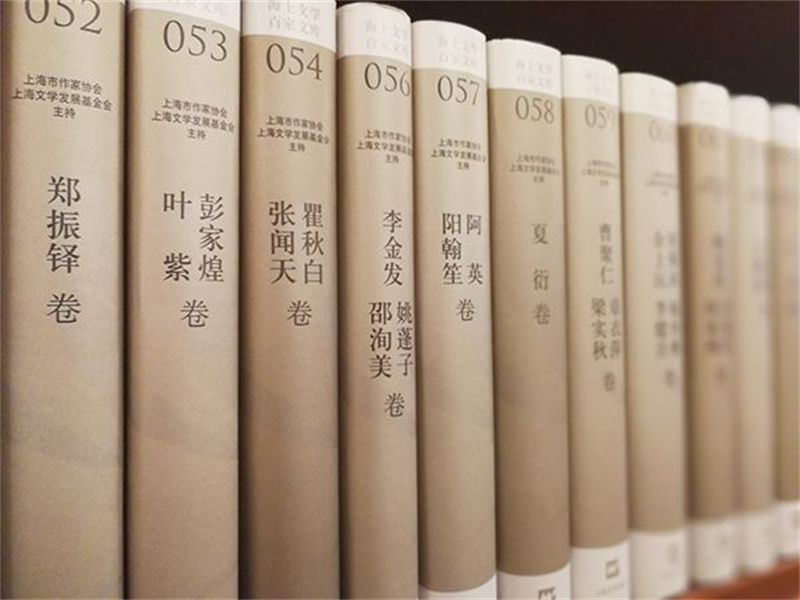

从2015年至今,青年学子品读文学经典大赛两年一届,已成功举办四届。大赛由上海文学发展基金会发起、主办,上海市作家协会华语文学网承办,《萌芽》杂志社、上海市作家协会云文学网协办。大赛号召海内外用华文写作的在校高中生、大学生,以及30周岁以内的青年学子品读经典文学作品,并撰写具有独立见解的书评文章。而品读作品多选自2010年由上海市作家协会主要策划、编纂,由上海文学发展基金会主持编纂并正式出版的《海上文学百家文库》。此次获奖的25篇一二三等奖作品也将在华语文学网以专题形式呈现。

△共130多卷的《海上文学百家文库》

亲近文学经典,凝聚城市力量

本次大赛,专家们选定了25部经典作品供参赛者品读评论。选取的标准,仍坚持一贯的原则,即经典大家、名作名篇,但又呈现出鲜明的特色。

这25部作品为:鲁迅《铸剑》、郭沫若《屈原》、叶圣陶《城中》、茅盾《林家铺子》、郁达夫《迟桂花》、徐志摩《我所知道的康桥》、丰子恺《缘缘堂随笔》、田汉《回春之曲》、瞿秋白《<鲁迅杂感选集>序言》、夏衍《上海屋檐下》、王任叔《友谊》、沈从文《丈夫》、阳翰笙《万家灯火》、冯雪峰《鲁迅回忆录》、丁玲《韦护》、巴金《怀念鲁迅先生》、艾芜《芭蕉谷》、沙汀《兽道》、施蛰存《石秀》、于伶《夜上海》、陆蠡《囚绿记》、殷夫《孩儿塔》、端木蕻良《鴜鹭湖的忧郁》、穆时英《上海狐步舞》、潘柳黛《退职夫人自传》。

“众所周知,新文化运动下的上海,曾涌现出那么多文学大家,留下了如此丰厚的文学经典作品,在这样的地缘优势下,上海文学发展基金会举办这样的赛事,为上海这个国际大都市的文化名片,增添了新的内涵,生机与活力。”上海市作家协会党组书记、专职副主席王伟对大赛获奖者寄予厚望,并希望更多的青年学子以更大的热情投入品读经典的文学行列中来。

“年轻的弄潮儿,让文学事业充满迷人的魅力。”大赛终评委主任、作家孙颙观察到,当下为青年创作者提供的平台较多,而在文学研究、文学评论方面,年轻人的发展机会相对少。“青年学子品读文学经典作品大赛坚持了近十年,不仅知名度越来越高,海外来稿也日益增多,这说明,不管社会发展变化如何迅猛,热爱文学事业的年轻人永远如长江后浪推前浪。”

作家、上海文学发展基金会理事长陈丹燕坦言,今年大赛相比往年更加不易,许多人阅读和来稿都完成于封控之时。期待通过持续不断地推动阅读和比赛,连接青年学子与经典文学作品之间的精神联系,鼓励更多年轻人亲近已成为经典的上海文学作品,凝聚城市精神力量。

与百年前的文学前辈建立情感的联结

与以往几届不同的是,这届供大家品读评论的25部文学经典涵盖了多种多样的文学体裁,其中小说13篇、散文6篇、诗歌2部、剧本4部。大赛终评委、上海师范大学教授王纪人说,一般而言,外界对文学文体的关注和熟悉程度,依次是小说、散文、诗歌、剧本和文论。评委们试图让参赛者树立一视同仁的观点,通过同等关注,渐渐熟悉多种多样的文学类别,逐步养成对各种文体的作品都能驾轻就熟进行评论的能力。

这样的期待,在本届赛事中已经初步达成。五个一等奖获奖作品中,除三篇是评小说的,另两篇是分别评夏衍的话剧剧本《上海屋檐下》和评瞿秋白的文论《鲁迅杂感选集·序》的。

就读于厦门大学台湾研究院文学研究所的易文杰以解读鲁迅《铸剑》的作品获一等奖。“我喜欢批评能迸发出想象的火花。它应该挟着风暴和闪电。”他引用思想家福柯的话表明自己的志向,“希望在批评写作中,努力给文本与思想带来生命。”

南京大学文学院比较文学专业研二学生程少波连续参加三届大赛,这次以解读夏衍的剧本《上海屋檐下》获一等奖。在他看来,《上海屋檐下》中的知识分子代表黄家楣作为典型的“外省来的年轻人”,始终在静态性的“行动阻滞”中无法证明上海与老家的区别。证明上海更加“先进”的最后一根稻草、让自己的老父亲去看一场电影的计划,也因为令人阴郁的梅雨而落了空。这样的静态悲剧在当今仍有现实意义:黄家楣父亲变卖大片田产后也只能让黄家楣在上海蜗居在小小的弄堂中,黄家楣父尽管不理解大城市的好,但回乡下前仍是偷偷给黄家楣塞了一笔钱,这是否暗示了当今许多“沪漂”年轻人的一种日常?

“我是河北张家口人,出生于1999年,刚好和这次评论的对象瞿秋白,差了整整100岁。”另一位一等奖获得者、就读于山东大学文学院的王玥枭在参赛论文中提出,瞿秋白与鲁迅最核心的共鸣点在于一种强烈的“历史中间物”意识,他们都曾主动肩起黑暗的闸门,努力以自己的方式探寻民族的未来。“百年过后,希望我们这些有幸能够安身于象牙塔内,以历史、文学为伴的后生晚辈,也能成为一名合格的‘历史中间物’。”

希望文章中不仅有方法和结论,还有灵魂的冷热

大赛复评委主任、上海巴金研究会常务副会长周立民说,本届大赛从参赛学校分布面而言,比往届更宽更广,同时,获奖也不是中文系学生的“专利”,外语学院、教育学院、医学院的学生都榜上有名。

鲁迅的《铸剑》是本次大赛获得最多关注的一部作品。五个一等奖中,有两篇是关于《铸剑》的解读。“鲁迅是中国现代文学的原点作家,不论向哪个方向发展和延顺,都离不开这个原点,读懂他,才能读懂中国和中国人。”周立民说。他同样赞赏关注不那么“热点”、不像鲁迅这么“出名”的作家的参赛者。他鼓励青年学子“做研究不仅要技术的流畅和完美,更要温度、情怀、境界”,“希望从更多文章中不仅看到方法、结论,还有心声和灵魂的冷热。如此,对经典的阅读,才能成为心灵的撞击、灵魂的对话,进而让经典成为流淌在我们心间的大河之水,带我们去远方领略想象中的风景。”

王纪人发现,除了鲁迅,郁达夫、沈从文、施蛰存等人的小说,也更多地进入当前青年评论者开放的视域。“如郁达夫的《迟桂花》,曾被指斥为‘缺乏时代特征’、作家思想上落后于时代,而参赛的一位青年评论者却认为,《迟桂花》中的老郁和翁则生都是郁达夫作品中惯有的零余人形象,在传统与现代、乡村与都市、启蒙与革命的周旋之间,他们找不到属于自己的位置,再现了知识分子乃至整个社会在历史转折点的两难,因此《迟桂花》是‘五四思潮后的记忆琥珀’……这届提供的《石秀》,是施蛰存式的故事新编。有一篇参赛文章认为《石秀》的书写策略更倾向于展示随欲望而来的恐惧、焦虑、恋物等症状,提示了爱欲的永恒性和破坏性,欲与义的矛盾和心理发展过程,堪称是施蛰存创作上走得最远的小说。”

附:“与25部经典的上海相遇——2021~2022青年学子品读文学经典大赛”获奖名单

(一二三等奖以总分按从高到低顺序排列)

一等奖

易文杰厦门大学台湾研究院文学研究所

“革命”何为:“个体”的限度与走向共同体——从《铸剑》的“刺客”说开去

王玥枭山东大学文学院

鲁迅·革命·文人——《鲁迅杂感选集》中的瞿秋白

蒋依依北京外国语大学

《铸剑》边界消泯之后的混沌——重读《铸剑》

罗君艺华东师范大学教师教育学院

毛笔写尽现代之后——从《石秀》看施蛰存的“转型”问题

程少波南京大学文学院

论《上海屋檐下》的“半静态性”

二等奖

潘芷茵陕西师范大学文学院

野孩子的生活与诗——丁玲《韦护》读札

刘涵浙江师范大学

只此一春——读《我所知道的康桥》

李瑜婕华南师范大学文学院

灯檠上的火焰——读施蛰存《石秀》

向金莉南京师范大学

“灰色阴郁的人生”与“自然诗意”的对照——评艾芜的《芭蕉谷》

陈晓宇纽约大学

帷幕后的城市——穆時英《上海狐步舞》书评

徐冠群武汉大学

心灵起伏的痕迹——读《囚绿记》

王文宇苏州大学

五四思潮后的记忆琥珀——《迟桂花》与郁达夫的时代抉择

许杨北京语言大学

矛盾中的战斗精魂——评冯雪峰《鲁迅回忆录》

三等奖

华安

到访者:从屋檐之下到舞台之上——《上海屋檐下》随笔

刘颂扬四川大学

思与诗相会于生命的“在途中”——读《缘缘堂随笔》

张雅茹大连理工大学

丰子恺的“疑惑”和“悲哀”——读《缘缘堂随笔》

陈陈相因复旦大学

西洋镜中的形式狐步舞——读穆时英《上海狐步舞》

赵炜婷中山大学

镜像与心像——读丁玲《韦护》札记一束

陈澜华东师范大学

从《铸剑》的节奏谈起

赵方也苏州大学文学院

从叙事学视角看《石秀》中的“自我”与“他者”

张伊丹河南大学文学院

郭沫若历史剧《屈原》中的“信任危机”

柳络天复旦大学

船舱里的丈夫——论《丈夫》中的生存隐喻

丁杰

丧钟为谁而鸣——《孩儿塔》意象分析

黄羽彤厦门大学

谈《迟桂花》:地域与疾病

刘智楷南京师范大学

鲁迅的“自我解剖”——从巴金先生《怀念鲁迅先生》说起

组织奖

厦门大学

南京大学文学院

陕西师范大学文学院

纽约大学

四川大学

华南师范大学文学院

苏州大学文学院

河南大学文学院

大连理工大学

北京外国语大学