2月17日,著名作家叶兆言长篇新作《仪凤之门》研讨会在南京召开。

“叶兆言之于南京,就像老舍之于北京,张爱玲之于上海,贾平凹之于西安,迟子建之于哈尔滨……叶兆言是在南京书写方面取得了突出成就的作家。”会上,有评论家如是说。依托南京城门仪凤门展开想象,“南京文学代言人”叶兆言完成了这部从“秦淮河视角”到“长江视角”的转折之作。小说故事发生在1907年至1927年,在江边活跃的人力车夫杨逵和他的兄弟水根、冯亦雄,革命党人张海涛、老李,以各自的方式卷入动荡的时代中。涉足革命、商界、政坛,一路狂飙,杨逵好似时代的宠儿,又为时代付出了代价。

《仪凤之门》如何进行南京书写的拓展?技术上如何完成民族命运、城市命运与人物命运的咬合?又为文学书写大历史、大时代提供了怎样的借鉴?

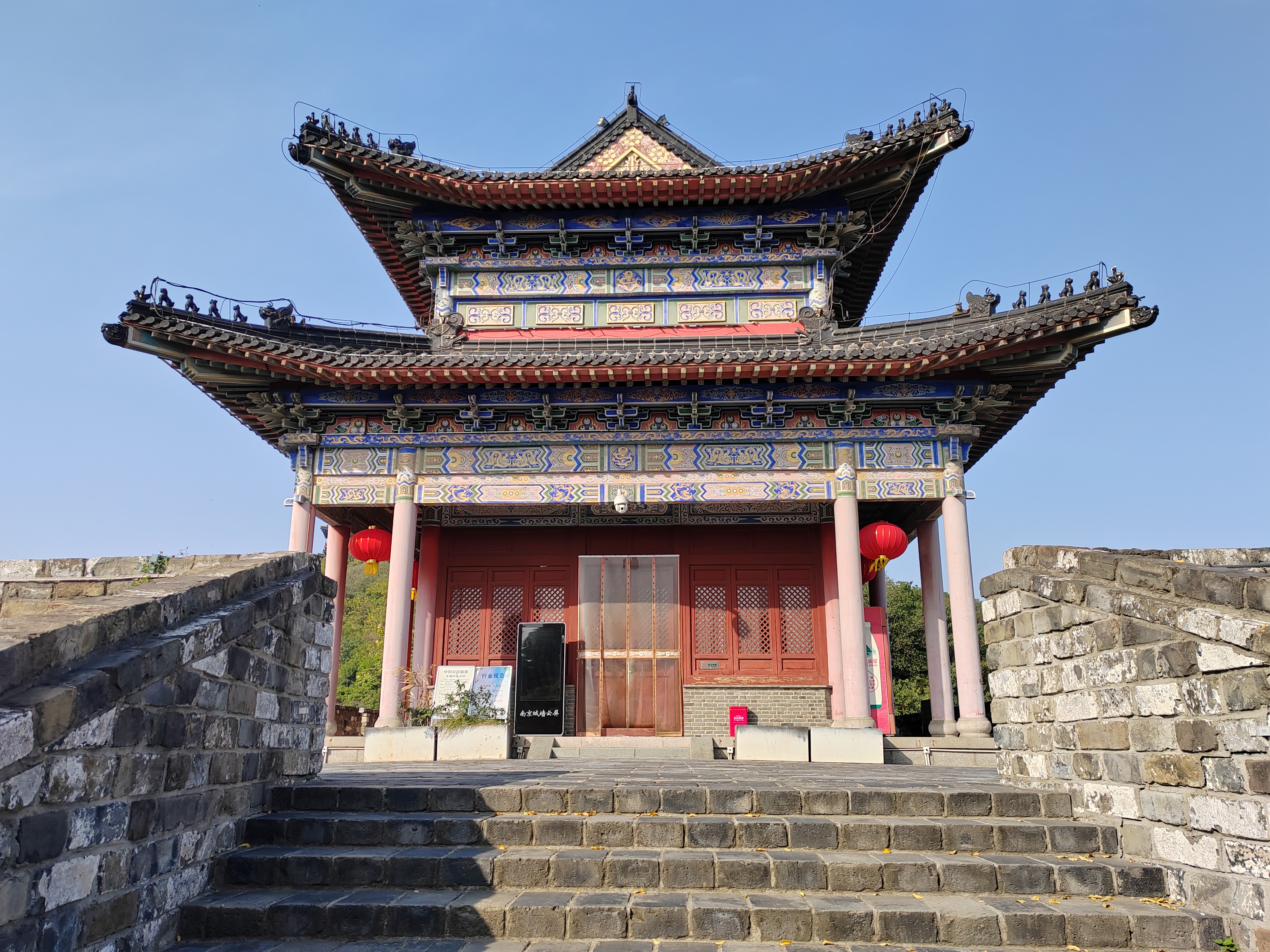

依托一座仪凤门

在中国现代化路线图上审视南京

“《仪凤之门》以小小的城门见证了一个民族的砥砺与沧桑,一座城与城中人的创痛与坚忍,在悠长的时空脉络中呈现出一部鲜活的人物成长史、流动的时代发展史。”《仪凤之门》出版方、人民文学出版社社长臧永清简要概括了小说内容。

一如南京大学教授张光芒所言,“仪凤门背倚千年城池的民族历史,面对风云诡谲的当下,也穿透时代的坚壁而朝向并不可知的未来”,选择南京通向长江的北大门仪凤门作为“历史见证物”,背后别具深意。

仪凤门修建于明洪武初年,明成化年间因兵力不足被封;清初,清军借仪凤门出兵奇袭郑成功军队得胜,清廷政权由此巩固;鸦片战争期间,英国军舰沿长江兵临南京城下,冰冷的大炮径直瞄准仪凤门;咸丰年间,太平天国大将林凤祥用地雷炸开仪凤门附近的城墙,攻下南京;光绪年间,时任两江总督张之洞修好仪凤门,并在门下铺设了南京第一条近代马路,为下关开埠做准备;1931年,国民政府改仪凤门为兴中门,取振兴中华之意……

仪凤门

在南京师范大学教授何平看来,依托这扇仪凤门,叶兆言得以在中国现代化的路线图上,审视南京之于中国和世界的意义,“而这一点,在既往的南京城市宣传上,是较少侧重的”。

“仪凤门、后来旁边修建的海陵门以及随之发展壮大的下关码头地区,是南京现代化的启动之地。”山东省作协主席、山东大学教授黄发有解释。仪凤门的意义不止于此。黄发有认为,空间上,仪凤门是小说故事发生发展的重要场所;时间上,它连接着王朝的更迭,承载着对外的开放和外敌的凌辱,从建构现实和回溯历史的双重维度拓展了小说的历史时空。

仪凤门在小说中的意义也在于,推动历史“在细节中落地”。“小说大量倚重空间化的手段,使那段历史变得具体化、可视化与鲜活化。借助这种高密集、多形态的空间化叙事策略,叶兆言细致雕刻了一系列富有时代特色、南京地域特色的空间实体,确证了南京的历史感和现实感。”张光芒说。

张光芒梳理,《仪凤之门》中呈现的南京空间实体主要涵盖两类形态,一类寄寓了叶兆言对城市发展脉络的爬梳,如仪凤门、下关码头、江南水师学堂、阅江楼等,另一类则承载着小说人物命运的起落沉浮,如三仁车行、歆琪记、棺材铺等。如果说前者构筑了小说的骨骼,那么后者无疑赋予小说以血肉。“随着这两类空间实体的相互切换、穿插或并置,宏大历史与人物命运就这样交织缠绕在一起,并由此开启了宏大历史叙事与日常生活叙事的双重变奏,进而使得南京城市的现代性命运以及人性情状得以立体化重构。”

中国第一条官家出钱修筑的现代化公路(江宁大马路),中国第一所本科层次的女子大学(金陵女子大学),南京市最早的轨道交通、当时中国各大城市中唯一的小铁路(宁省铁路),以及辛亥革命、五四运动、巴黎和谈,韩国钧、端方等真实的历史人物……“小说每一页都不是只凭想象就能够写出来的,这背后是几十年扎实的积累,是宏观的对世界的把握。这么复杂宏阔的社会、人文、历史背景,叶兆言写得非常精准、不偏不倚,令人信服。”臧永清说。

“小人物遭遇大时代”背后

日常生活是历史永不破败的部分

《仪凤之门》中,原在下关码头拉车的杨逵一路狂飙。1922年,时任江苏省长韩国钧准备在仪凤门旁新增一座城门,密切城外城内联系,杨逵闻风而动,大量购置土地、成立“房地产公司”,促进了下关一带的繁荣。他的失败也潜伏于此:商业上的冒进、“基建”回报的匮乏和动荡时局的冲击挤压,使这位风光一时的商业巨擘最终潦草收场。

湖北大学教授刘川鄂形容,《仪凤之门》是“底层小人物遭遇大时代的故事”。中国社会科学院研究员徐刚由杨逵联想到美国学者史谦德前两年在中国出版的《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》,“在特定历史阶段存在的人力车夫,他们不断遭遇他者、遭遇爱情、遭遇历史,身不由己地卷入时代的动荡中”。

“小说为我们描绘了历史进步中的艰难样态。”《文艺报》总编辑梁鸿鹰说,“杨逵从一个车夫偶然成为革命者,接着又成为实业家,和商界、政界密切交往,他人生的每一步似乎都踩在了正确的节拍上。叶兆言考察时代如何给人物打上印记,爱如何发生、家庭如何组建、爱与不爱的转换、财富如何创造、理想又如何破灭,一路呈现了历史被书写和改写的过程。”

不过,作为虚构故事中的商界巨擘,杨逵并没有什么特别的人物弧光,甚至显得面目模糊。

“杨逵的确有一定的想法和主见,但谈不上什么雄才大略、大智大勇,他的主体性并不突出,我觉得这个人物是叶兆言有意选择和设计的。”中山大学教授谢有顺说。他援引历史学家的比喻:历史就像海面的波涛,但影响波涛的是下面的潜流,社会史就是研究波涛下面的潜流。“《仪凤之门》中普通人被卷着走的生活就是历史下面的潜流,这反而可能是历史最真实的部分,这也是《仪凤之门》最终想要说的,即普通人的日常生活是历史永不破败的部分。”

张光芒持有同样的观点:“面对苍茫辽阔的历史时空,《仪凤之门》如此强调时间之真、事件之真、文献之真,恰恰是为了确证小说虚构话语的合法性与牢固性。因此我们决不能忽视语言形式背后的叙事意图,那就是:真实服务于虚构,革命让位于日常,历史服膺于人性。”

中国社会科学院研究员刘大先则从小说中,读出了历史对南京城市性格的深刻塑造。

“南京人饱经‘城头变幻’的历史创伤,对安稳生活有一种特别的渴慕,这种渴慕不是来自理性的认知,而来自代代沉淀的集体记忆。”刘大先说,“小说里还弥漫着一种悲怆感。‘具有完全的自主性’是生而为人的一种错觉,我们以为自己逆流而上,其实大部人都是随波逐流的,个人的遭际充满着偶然和不确定性,难以窥见历史的真相和趋势、规律。”

把每次写作当成从零开始

“像个围棋高手,让你找不到我”

叶兆言介绍,关于《仪凤之门》,他一开始想写的是一个发生在上海的故事,借此探寻中国现代化的进程,但到了真正落笔时,上海的故事消失了,写南京显然更加顺手。“不过,写出来后怎么样已经不重要了,作为一个作家来说,‘写’最重要。”

叶兆言是江苏作家中公认的“劳模”,《仪凤之门》是他的第十三部长篇。省作协党组书记、书记处第一书记、常务副主席汪兴国评价,在四十年的创作生涯中,叶兆言始终保持良好的创作状态,保持稳定而匀速的创作节奏,他为江苏文学、江苏作协在全国赢得了众多荣誉,是文学苏军领军人物之一,也是江苏文学当之无愧的骄傲。“他是一位纯粹的作家,是一个真正的读书人。他曾经说,自己喜欢写、能写,可以不为生活操心而安心写作,没有比这个更好的事情。”

“我想借这个机会感谢一下老天爷,因为我是一个特别热爱写作的人,我觉得我还能写又想写,而老天爷居然还给我一些状态让我写出来,我特别心存感激。而如果我不知道我第二天写什么,我就会非常恐慌。”叶兆言笑道。

除了勤奋、纯粹,让中国作协副主席、省作协主席毕飞宇印象很深的,还有叶兆言的“修为”与文学“实验”。

“兆言的修为之好,他内心的散淡令人钦佩。兆言的散淡不是装的,它生成骨、长成肉、是血液。”毕飞宇说。他眼中的叶兆言也是一个彻底的没有尽头的文学实验者,这和他的修为是贯通的,“庞德说‘技艺考验真诚’,在这点上叶兆言体现了竞技般的专业精神,他不在意自己的得失,他喜欢一切形式的实验与探索,宁愿写坏了写砸了,也不追求轻车熟路。他内心从来没有包袱,始终怀着一颗赤子之心,把每一次写作都当成从零开始的出发,轻装上阵;不惧失败,却对一切成功保持警惕。”

“叶兆言其实是一个很难归类的作家。”省作协党组成员、书记处书记、副主席丁捷忆起叶兆言对理想作家的描述——“我觉得作家应该像个围棋高手一样,你们在这儿给我研究怎么回事儿,我就在另一个地方布局,我就是喜欢这样的游戏,有下棋感,让你找不到我。”

“但叶兆言老师的作品不管有多么的难以把握,多么的多姿多彩、多样多变,叶兆言作为一个作家给同仁和读者都有一个共识点,就是他的执着与纯粹。他用生命融入文学从来没有改变,他值得文学人学习、值得所有的人尊敬。”丁捷说。

新华日报·交汇点记者 冯圆芳

供图:江苏作家网