农历二月初二是龙抬头,古人认为是龙掌管着降雨,而降雨又决定着农耕收成,龙成了农耕社会最主要的图腾。 作为中国几千年来的政治文化符号,与龙相关的文物中较为常见,那么你知道“江南第一龙”在哪里吗?江南地区还有哪些关于龙的文物?

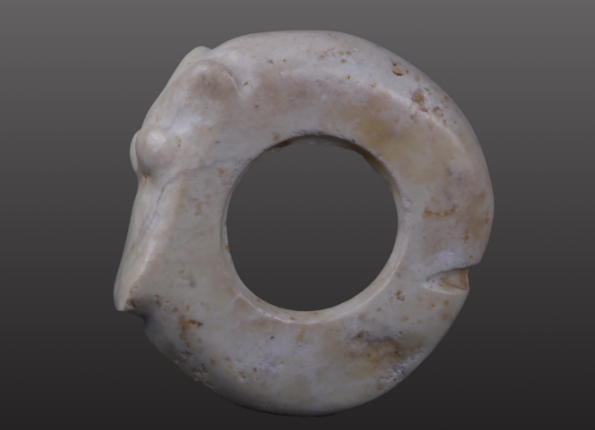

常州龙首纹玉饰,被认定为“江南第一龙”

位于常州横林镇张村的青城墩遗址,南距大运河2公里,距太湖20公里,北距寺墩遗址12公里,距长江24公里,发现于二十世纪70年代,曾出土玉琮、玉瑗等良渚文化遗物。

龙首纹玉饰。苏州考古研究所供图

据常州市考古研究所研究员郑铎介绍,出土于青城墩遗址第71号墓的玉龙——龙首纹玉饰,被专家认定为“江南第一龙”。距今5500-5300年,为环形,外周雕刻龙首,以玉环为龙身,直径1.2厘米,形象完整、造型精美,是环太湖地区崧泽文化最具审美价值、制作工艺最为高超的艺术品之一。

“它既是我国最早的一批龙形玉器,也是江苏省年代最早的龙形文物,对于研究中国文明起源、龙文化起源以及中华民族信仰都具有重要价值。”郑铎说。

那么玉龙在当时意味着什么呢?浙江大学艺术与考古学院教授林留根认为,简单地说,龙是一种想象中的神物,与人的信仰有关,当时的人用珍贵的玉石,花费大量的时间制作玉龙,因此可以说玉龙在那个时代象征着权力和地位。从这个意义上说,人拥有龙就成为了神的代言者,这与后世的龙文化是一脉相承的。

高淳堆塑龙,江南地区第一次发现

位于南京高淳的薛城遗址是目前南京面积最大、年代最早的史前古文化遗址,距今6300至5500年。它的发掘,填补了长江下游史前考古的多项空白。经考古专家的论证,遗址被确定为“南京原始人发源地”。

蚬壳堆塑的龙形遗迹

其中,一处由蚬壳堆塑的龙形遗迹,酷似一条自东向西南趴伏的大鳄鱼。“头部”距地面0.5米,蚌壳摆出“吻部”形象,还有两颗大大的蚌壳“眼睛”;“颈部”虽被破坏,但仍然能看到少量蚬壳的痕迹;“背部”高高隆起,最厚处有0.2米;一条全长3.34米,最宽达0.5米的大“尾巴”,距地面深0.67米,点缀着多枚大蚌壳。

南京博物院研究员张敏表示,鳄鱼属爬行动物,是龙的初形和原形。蚬壳堆塑的龙,在江南地区是第一次,也是唯一一次发现。

堆塑龙,是中国古代的一种龙形雕塑,多用石块、蚌壳等堆塑而成,其形象一脉相承,与后世龙形高度相似,是中国龙的原型之一。

据专家推测,堆塑龙很可能与原始信仰、动物崇拜有关。而它的发现可以证明薛城遗址的等级规模不低,在周边同类遗址中具有不俗的地位,可能是当时古丹阳湖地区的一处中心聚落。

熏炉、瓦当、青花,栩栩如生刻画细腻

熏炉,是中国古时用来熏香和取暖的炉子,这件六朝龙首柄铜熏,柄上龙首栩栩如生,龙颈鳞片刻画细腻,炉身浑圆玲珑,铸有数个青铜小人,出土于苏州虎丘孙吴墓,器形有别于中原地区的铜熏炉,有较强的南方地域特色。

此为明黄琉璃龙纹瓦当,明故宫遗址出土,现藏南京博物院。明初龙纹带有元代特点,细颈粗身差别明显,团形五爪指尖锋利,辅以云纹为主,整体呈威猛潇洒之状。

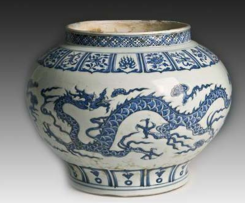

此为景德镇窑青花云龙纹罐,出自中国明代万历时期,其腹绘双行龙戏珠纹,龙头硕大,嘴部奇长,上下唇开启吐细长舌,鼻为如意形,下巴的胡须系蝴蝶结,双目如珠,角细长,鬃发向上方竖起,龙的形象绘声绘色,从而形象地反映了中国明朝时期传统龙文化的鼎盛之势。

图片:由南京博物院提供(除署名外)