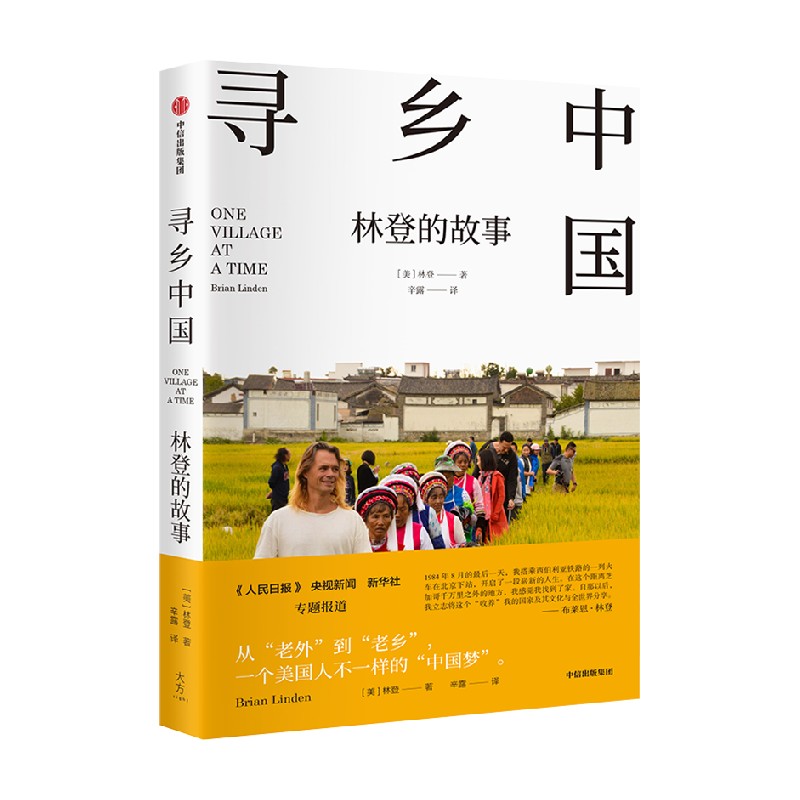

“How are you guys?欢迎你们来到这里!”3月2日晚,来华38年的美国人林登携新书《寻乡中国》作客南京先锋书店。长发飘飘、个子高高的林登,笑起来极富感染力,几句中英文混杂的暖场问好,很快拉近了和台下读者的距离。

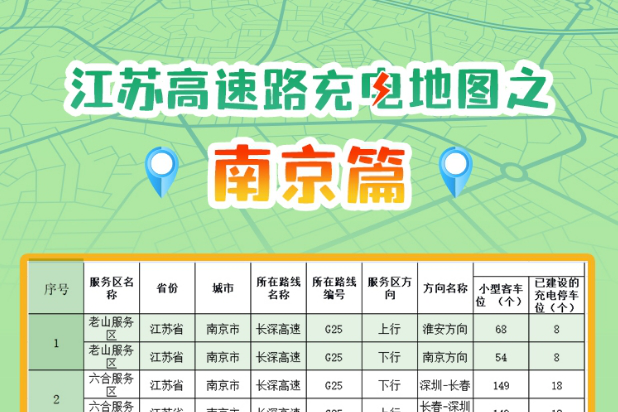

1984年,处于人生低潮期的芝加哥男孩林登获中国政府奖学金资助,来到北京语言大学。自此,他的命运轨迹完全转变:被北京电影制片厂选中出演电影;担任美国哥伦比亚广播公司驻华摄影记者;进入南京大学-约翰斯·霍普金斯大学中美文化研究中心攻读研究生;定居云南喜洲、创办喜林苑,促进外国游客与中国村民的“在地”交往。“寻乡中国”的漫漫岁月里,林登从“老外”变成了“老乡”。

“如果没有中国,我可能还在芝加哥给人洗地毯。留在这里、向西方传递真实的中国,是我表达对中国的感恩的方式。”沙龙上,林登反复强调。

留学中国

是“我收到的最贵重的礼物”

林登和中国结缘的过程非常偶然。18岁高中毕业后,家境拮据的林登进入一间收费便宜的社区大学,平日里则开着一辆皮卡四处忙活,车里装着重达60公斤的洗地毯机器,他需要每周工作40个小时来维持生计。

“能帮我把这面旗子标记插在北京附近吗?”

19岁那年,林登到一位芝加哥大学教授家中清洁地毯,这位68岁的老教授去过72个国家,当时刚从中国回来。看着墙上那面插满旗帜的旅居地图,林登羞愧地表示“不知道北京在哪里”。老教授显然难以置信,又热情勉励他:生命太短暂了,你应该放眼海外,甚至不妨考虑一下中国。

林登在《寻乡中国》中回忆,老教授一边喝着中国东道主送给他的茶,一边举行“插旗仪式”,“而当时,芝加哥就是我所知道的全部。”没过多久,林登在伊利诺伊大学看到了一张“留学中国——提供奖学金”的海报,冥冥中注定着他和中国的缘分。投递了申请材料后,林登意外地成为幸运儿。他说:“时至今日,这仍然是我收到的最贵重的礼物”。

“为什么是中国?1984年上半年,在我准备到北京学习中文之后,就不断听到这个问题。”林登在书中真诚地追忆,“对全球化的世界而言,中国是一个后来者。对一个想要改变自己生活的年轻人来说,更恰当的问题应该是——为什么不是中国?”

1987年,在延安

从“没有人生方向”的外国人,到成为中国改革开放和经济社会发展的见证者、受益人,这个过程中,很多有趣的故事被林登记录了下来。譬如他被古丝绸之路的故事吸引,隆冬时节去往新疆,结果不得不在简易旅馆里靠烧掉珍贵的图书来维持炉火。又如,他来到北京的第二天就遇到“星探”,邀他出演《他从大洋彼岸来》中的留学生。当时林登还以为,是中国版的真人秀《偷拍》在和他开玩笑。

“剧组没有翻译,导演伸出3根手指,把嘴角往下拉,表示我需要做出悲伤的表情,长达3分钟。”现场,林登边说边比划,读者哈哈大笑。“那部电影当然不会好看。但正是因为这部电影,CBS发现了我,邀请我做驻华记者,开出的薪水比我父亲的高得多。这一切都是中国给我的。”

在西方媒体之外

“我的故事代表了另一种声音”

《寻乡中国》的书名显然是致敬另一部颇具影响力的非虚构作品——《纽约客》驻北京记者何伟(彼得·海斯勒)的《寻路中国》。“寻乡”,一个动态的、持续了38年的过程,真实可信地见证了一位美国人对中国的深厚情感与强烈认同。

“我的身份认同是基于一种不断变化的价值观,而不仅仅是基于出生地的地理和经济因素。我的价值观是(并将继续是)从实践经验中锻造出来的。”

1993年,在张家界

林登推崇中国的儒家思想,认为它“务实而自由”,“在内心中我已经成为中国人,因为我选择了内化自己认为更和谐、更具有社会可持续性的价值观。”同时他也看到,他的“新家”把每分每秒都用在改善和赶超现有的大国上,“那些以‘刺猬视角’看待中国的人,无法完全理解中国经济奇迹背后的巨大勇气。我的故事代表了另一种声音。”

不过,当回到美国的语境中时,林登遗憾地发现,周围人更喜欢就他的出生地芝加哥谈论“公牛队如何如何”,却不太关心他对中国的王阳明、瞿秋白、沈从文有何见解。来到了林登基于典型白族民居特色打造的喜林苑,一些外国游客也喜欢在闲暇时,聚集在星巴克等熟悉的文化氛围中。

“如果他们只想待在星巴克,又何必来到中国?”林登认为,老外对中国的隔膜与中国以前缺乏迪士尼那样呈现国家软实力的故事IP有关,也受制于西方媒体只报道“1%的中国”所形成的失真的拟态环境。

喜林苑见证着林登为重塑民间外交关系所作的努力。

“喜林苑的定位是center(中心)而非hotel(酒店),它是多元文化交融碰撞的地方。”林登解释,“把这样的地方放在中国的大城市之外,是想‘逼’他们多了解中国的乡土文化。除了近几十年飞速发展的中国,前面五千年的中国也很值得了解。我们还希望与当地人民一起,共建一种文化自豪感。”

来到喜林苑,客人可能会失望于没有浴缸、房间仅有30㎡,但杨品相宅这件“世界建筑史上的中国杰作”将会弥补他们的遗憾。林登花费大量心血,把古宅修旧如旧,鼓励全世界的年轻人来此“穷游”。为扩大云南在西方的知名度,他甚至邀请美国一所著名高中,把该校为期4个月的国际课程搬到了喜林苑。

有告白也有文明互鉴

《寻乡中国》是中西互赠的“礼物”

远离了枪击、毒品和人生的迷茫——“我年轻时在美国的不安全感被治愈了。”《寻乡中国》中,林登的表白如此深情。

“读万卷书,行万里路”“有朋自远方来,不亦乐乎”……这些中国的古语被林登信手拈来。先锋书店的沙龙上,观众席坐满了,并不断有人围拢过来,南京读者都很喜欢林登的故事,也被他的开朗热情深深吸引。一位诗人现场赠送给林登一部诗集、一幅亲手绘就的“一带一路”风景,林登开心地拿给前排读者一一欣赏。

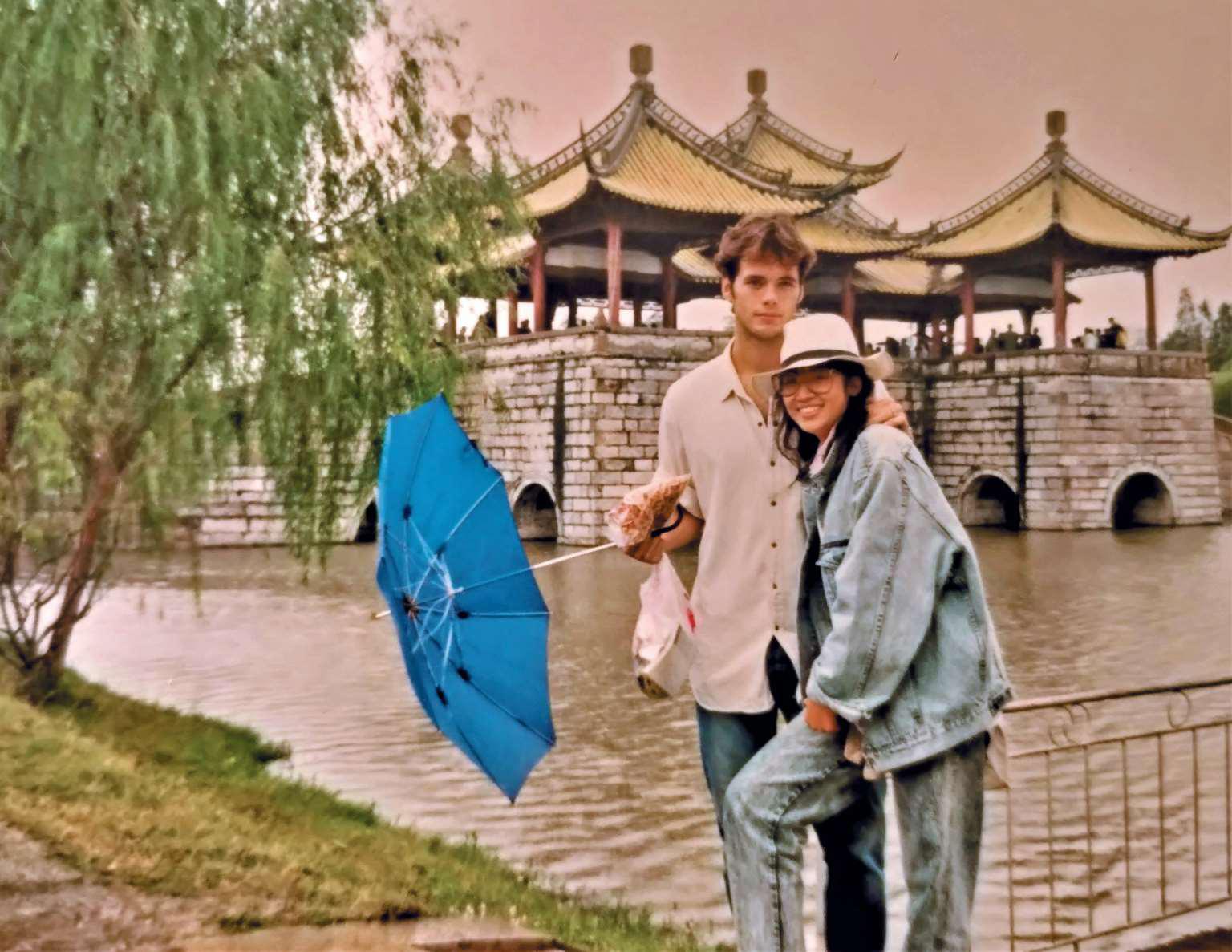

“南京是我在中国的第二个家。”1987年,林登进入南京大学-约翰斯·霍普金斯大学中美文化研究中心,正是在这里认识了美国第三代华裔瑾妮,并结为终生伴侣。对南京,林登印象最深的是中山路上的梧桐树,“很有味道”,这么多年来,他欣慰于南京还是那样接地气。

在交流环节,有位老师说,他发现美国高中给学生开的书单里,竟然有中国作家余华的作品,“这比推荐孔子更让我高兴”,很多读者希望林登就此谈谈,全球化背景下,中西方可以在哪些领域相互学习、深入交流。

先锋书店创始人钱小华为林登拍下的照片

“中国其实更包容。我来到先锋书店,看到这里到处挂着外国作家的照片,有尼采、加缪。这在西方几乎不可想象。”

而翻开林登的《寻乡中国》,一本文笔朴素、却充满诗意和力量的作品,中国读者也将获益匪浅。林登对世界的浪漫主义探索乃至冒险精神,他热情拥抱人类的可塑性、生活的不确定性,享受过程、哪怕遭遇意外和困顿——这些是林登送给中国朋友的精神礼物。

新华日报·交汇点记者 冯圆芳 图片由中信出版社提供