图中为陈思燚在修复书画

身穿白大褂的陈思燚俯身在红色大漆案上,铺在她面前的是一幅明清年间的绢本写意水仙山石图轴。陈思燚紧盯残损画芯,左手毛笔右手镊子,一边轻蘸浆水一边夹住宽度不足一厘米的绢布,为绢布刷上浆水后轻轻将其贴在画芯空缺处。整个过程她屏气凝神,偌大的房间里一片寂静。

37岁的陈思燚是南京博物院文物保护研究所一名古书画修复师。2016年,她抱着“以心焕新”的初衷进入南博,方寸之间把握毫厘精度,指尖之下抚平千年伤痕,5年间“拯救”了百余件书画作品。

“诊疗”文物,给古书画开药方

“我上大三时选修了一节国画装裱课,老师给了我一个破碎的书画残片,让我做修复。成功把它修复好后,我觉得很神奇,一堆残片竟然能变成一幅完整的画。”第一次尝到“破镜重圆”的成就感后,激起了陈思燚修复文物的兴趣。国画专业本科毕业后,她成功考取古画修复与装裱专业研究生,立志成为一名书画文物修复师。

早在春秋时期,中国就有文物修复师,这是一门重经验轻理论的老手艺。经过千百年变迁,现代文物修复人才更注重全方位的培养。读研期间,陈思燚不仅学习了历史、书法、国画、艺术等知识,还“文理兼修”学习了物理、化学、生物等内容。广泛的涉猎让她对文物修复有了更深的认识。在陈思燚看来,文物修复师用双手帮助承载历史的文物延续生命,是“穿梭于历史与现实之间的人”。

“人会生病,书画亦然,我们就是给书画看病的人。”一种职业承担了一种角色,陈思燚笑称自己是位“书画医生”。她介绍,通过审视古书画存在的破损、掉色、发霉、虫蛀等病害给予初步诊断,同时根据书画病害的不同,分为轻度、中度、重度和濒危病害四个等级。书画修复师会分别给出修复方案,有针对性为文物开“药方”。

“精雕细琢”,用匠心唤醒文物

在南京博物院,文物修复师们无不遵循着四项修复原则:最小干预、最大信息保留、文物修复安全性、可再处理原则。

一件书画的修复需经过影像拍摄、文字记录、分析检测、制作方案、修复实施等多道工序。一次次修复实操中,陈思燚愈加清楚地认识到,这是件“磨”人的工作,所有工序环环相扣,每个步骤都要付出极大的耐心和细心。

文物修复讲究“修旧如旧”。古书画修复要求材质相近,但古代的造纸、制绢工艺早已失传,陈思燚有时不得不跑遍大街小巷寻觅合适的补料。“有的材质很难鉴定,我修过的一幅古书画,在放大镜下观测了200多张样品图片,才找到与画芯纸张最相近的补纸。”

陈思燚在修复书画

在修复操作过程中,“度”的把控极为关键。清洗时,要确保既能除尘去污又不会弄断绢丝;揭裱时,手、眼、心要高度统一,保证画芯完整命纸无残留;补画时,要让补料与补口经纬方向一致,搭口宽度低于两毫米;全色时,应由浅入深反复描摹、逐步完善。由于书画修复步骤具有连续性,一步错即步步错,为避免出错,陈思燚会事先在一旁模拟修复步骤。

流传千百年的书画多为纸、绢质地,历经时间洗礼,饱蘸风尘,常见絮化、粉化等病害,十分脆弱。为防止划破画芯,修复师不留长指甲,不戴戒指、手镯等配饰。陈思燚说,这既为了保证修复安全,更是对文物的敬畏之心。

潜心坚守,做修补历史的人

书画修复是门手艺活,也是门艺术活。修复师不仅需要熟练用刻刀、排笔、镊子等工具与薄如蝉翼的绢、帛、纸打交道,还要会“揣摩”古人心思。不同年代书画风格不同,不同作者笔墨深浅不一。补缺时,国画专业出身的陈思燚会根据专业判断来模仿作者运笔用墨,以求达到“补处莫分”的境界。

陈思燚的荣誉证书

今年10月22日,陈思燚凭借精湛的技艺成功“拯救”了一件甘肃省武威市亥母寺遗址出土的濒危文物,在2021年全国文物职业技能竞赛中摘得书画修复二等奖。

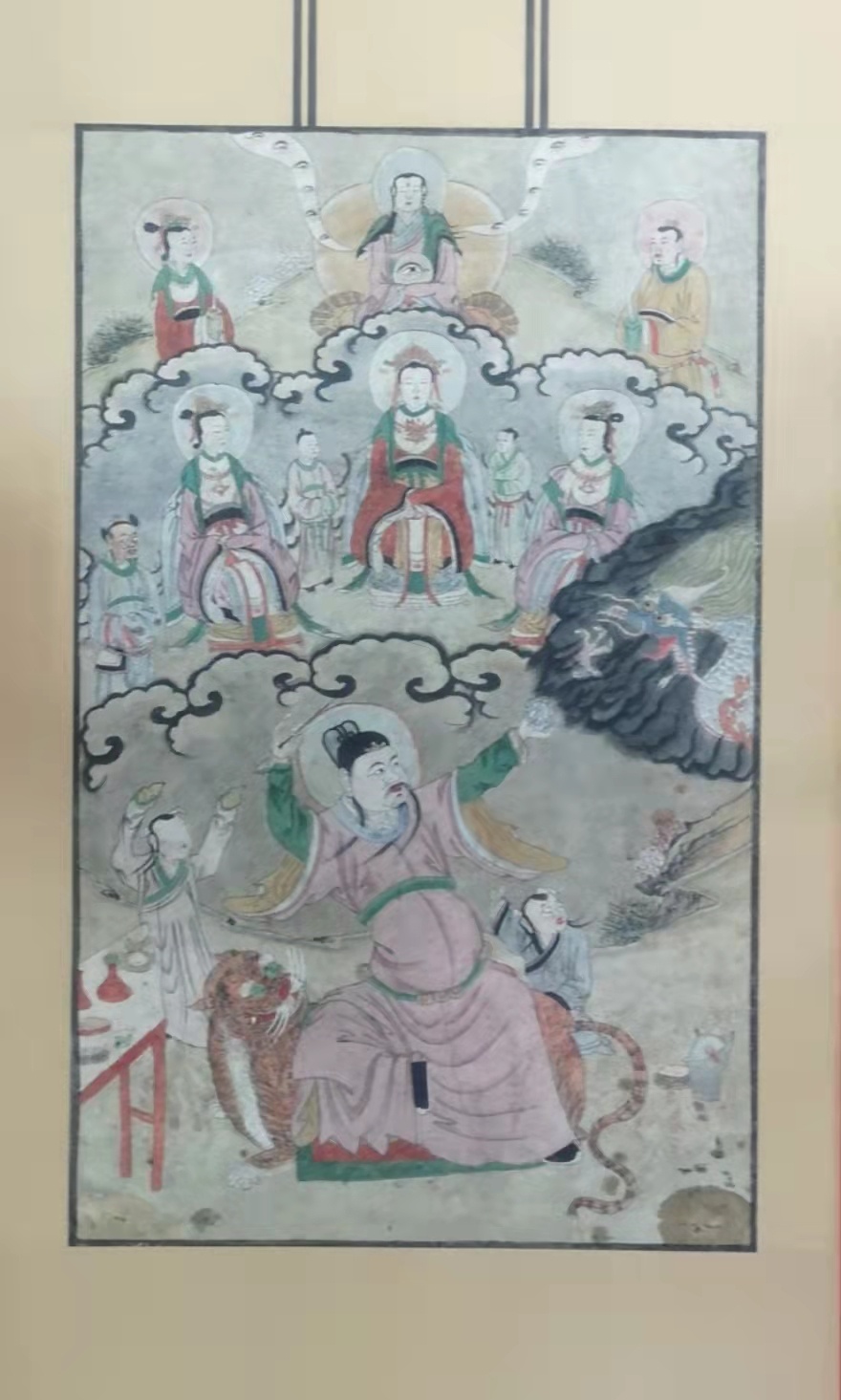

甘肃省武威市亥母寺遗址出土的纸浆团

纸浆团修复后是一幅人物彩图

“188片碎片,光拼接就用了好久,而且破损严重,有粉化迹象,手稍重点就可能碎掉。”三个月时间里,陈思燚将一团拳头大小的纸浆还原成一幅长1.55m宽0.6m的人物彩画。

修复古书画所用工具

“越是残破的书画作品,越要倾注更多的关注,抚平每寸褶皱,拼合每条裂痕。”那段时间,为了修复这幅濒危书画,陈思燚几乎每天工作12小时,修复室里,也只有毛笔、糨糊、排笔、喷壶、棕刷、镊子、毛巾等工具,无声地陪伴着她。

荣誉背后是坐“冷板凳”的坚守。大多时候,陈思燚独自一人在修复室红色大案前弓腰“精雕细琢”,日复一日重复且枯燥。为保证动作连贯力道一致,她常常几个小时保持同一姿势。但只要想到能让文物“活”下去,陈思燚就体会到一切付出和坚守的值得。“文物在我手中获得新生、焕发光彩,带着我留下的痕迹流传下去,我觉得这是份神圣且有意义的工作。”